はじめに

株式会社 asken でシニアテックリードを務めている岩間良浩です。弊社では 2024 年頃から本格的に AI ツールの導入を進め、エンジニア組織全体で AI ネイティブな開発を推進してきました。この記事では、約 1 年間の取り組みを通じて得られた知見と課題、そして今後の展望について共有したいと思います。

asken における AI 活用の位置づけ

弊社では、 AI 活用を経営上の重要な柱として位置づけています。具体的には以下の 3 つの軸で推進しています。

- 業務効率化 – 全社的な業務プロセスの改善に AI を活用

- エンジニア組織での開発生産性向上 – AI 使って開発速度と品質の向上

- プロダクトへのAI機能組み込み – AI を使った機能を”あすけん”に組み込むことでユーザ価値の向上

本記事では、「2. エンジニア組織での開発生産性向上」に焦点を当て、実際に取り組んだ内容とその成果について詳しく紹介します。

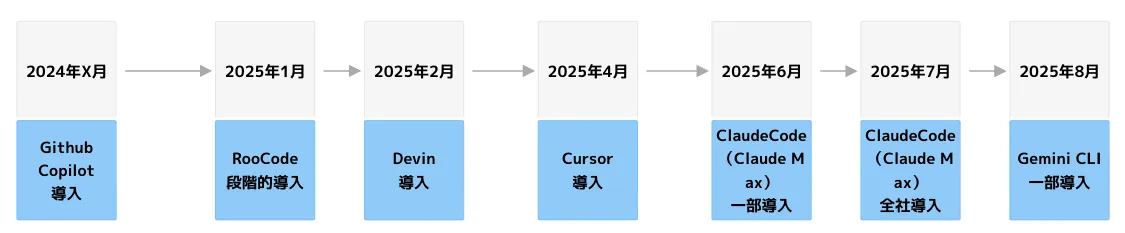

asken での AI 導入の歴史

asken では先にも挙げた通り開発におけるAI活用についても熱量高く取り組んでいます。その背景もあって次の 2 つのような経営層の強力なバックアップがありました。

- AI 専用予算の確保:ツール導入や実験的な取り組みに必要な予算を別枠で確保

- 法務チェックの優先対応:新しいAIツール導入時の法的リスク評価を迅速化

また、昨年10月に入社した AI エンジニアが AI ツールやサービスの導入のために献身的に動き、世間で話題に上がるようなものはスピーディーに導入を進めることができました。

これだけを見ると順調に AI ネイティブな開発に向けて進んでいるように見えるかもしれませんが、実際の道のりは平坦ではありません。ここからは時系列で起きた問題とその解消方法について書いていきます。

AIツール導入と直面した課題(〜2025年4月)

課題 1 :コスト問題 💰

AIエージェントの導入は、まず Visual Studio Code ( 以降 vscode と略 ) のエクステンションである RooCode と AWS Bedrock の LLM を組み合わせて始めました。しかし、AWS Bedrock が従量課金であったため、一部のエンジニアが短期間で6万円以上を使ってしまうといった事例が発生しました。プロンプトによって大量のトークンを消費してしまうという感覚が掴めず、ゴリゴリ使ってしまった(笑)ことが原因でしたが、これによってみんなが恐る恐る使う状態になってしまいました。これも必要な学習コストであり必要以上に気にせず使っていくよう呼びかけもしましたが、あまり効果がありませんでした。

対処法:

シンプルに従量から定額課金制のツール( Devin / Cursor )を利用していく方向に舵をきっていきました。これによりコストに対する心理的ハードルを除去し、思い切った使い方ができる状態になりました。

課題 2 :IDE問題

課題 1 を経て Cursor を導入しましたが、 InteliJ 、Xcode、AndroidStudio を使っているエンジニアがメインのため、AIエージェントを使うためだけに Cursor を入れて使うという部分に心理的な抵抗がありました。また Cursor にプラグインをインストールし Kotlin などの開発をできなくはないのですが、特定の開発言語用に用意された IDE と比較すると開発者体験が良くないという面が一番大きな問題になってたと思います。

対処法:

結果的に既存の IDE + Cursor を使う「二刀流」スタイルが定着しました。ただし Cursor は IDE としては利用せず「 AI エージェント実行ツール」として位置づけになります。手慣れた IDE と組み合わせて使っていくのが私達の中の現実解となりました。

導入初期でこのような課題をクリアし、全エンジニアが AI ツールを使うための土壌ができあがりました。

AI ツール導入と直面した課題(2025年4月〜7月)

全エンジニアに AI ツールを導入しましたが、そこでまた新たな問題が発生しました。

AI 活用の浸透が鈍い

ツールは導入し積極的に使うように声掛けをしましたが、実際の活用が思うように進まない状態が発生しました。なんでやねん!(ちなみに宮城生まれの宮城育ち)っと思いつつ、メンバーなどからヒアリングしたところ以下の部分が問題として見えてきました。

- 意識の問題

- 従来通りの業務遂行パターンから抜け出せない

- 「まず AI を使ってみよう」という意識の欠如

- 木こりのジレンマ

- AI活用スキルを身につける時間が確保できない

- 目の前の業務に追われ、効率化への投資ができない

こちらについては個人の努力に任せるだけでは限界があると考え、他社の取り組みも参考にしつつ組織的な対応を取りました。

対処:asken AI Native Dev Day の導入

asken AI Nativie Dev Day とは

一言で言うと AI を使った開発を行うという縛りを入れた日です。具体的には次のような進め方をしました。

- AI ツール使用の義務化:原則としてこの日は必ず AI ツールを使って開発を行う

- 非効率でも実践:たとえ一時的に非効率になっても AI 活用を優先

- ミーティングの最小化:この日は極力ミーティングを入れず、 AI 活用に集中

- ふりかえり:イベントの運営方法を全員でふりかえり

他社さんの取り組みを参考に進めていったのですが、おそらく asken 独自の点は 4 つ目になると思います。このイベントが少しでも充実した日になるように随時ふりかえりを開催し、この日が全員によってより良いものになるようにボトムアップでカイゼンを進めました。運営側としてはちょっと耳の痛い意見も出ましたが、それだけみんなが向き合ってくれていると実感できましたし充実した時間になっていったと思います。余談ですが、この asken AI Native Dev Day というのは私が名付けましたが、長いと不評で、みんな AI Day って略して呼んでいます 😇 。

これまでの成果

上にあげた以外にも大小課題があったのですが、それらの解決に愚直に取り組むことで以下のような成果が見られました。

AI ファーストな思考の定着

- 「まずは AI でできないか」と考える習慣が定着

- うまくいかなくても試行錯誤する姿勢が醸成

定量的な成果

弊社では Findy Teams+ を利用しているのですが、 AI ツールを利用しはじめた今年と昨年を比較すると弊社のメインチームでのアウトプットのメトリクスが改善していることがわかりました

※ AI ツール活用以外の要素もあると思うのですが、 AI 活用をはじめた時期からメトリクスが改善しているので良い影響があったと考えています。

サイクルタイムの短縮

初回コミットから PR オープンまでの平均時間が前年比で短縮傾向にあります。これは、 AI によるコードリーディングやコーディング支援により、実装からセルフレビューまでの時間が短縮されたことを示しています。

アクティビティの増加

2025年に入ってから以下の指標が明確に増加傾向を示しています。

- コミット数

- PR 作成数

- PR レビュー数

これらの数値は、AI ツール活用によってエンジニアのアウトプット量が増加していることを示しています。

そして現在直面している課題

AI を使うスキルのギャップ

エンジニア内で AI 活用スキルに大小の差が生まれ始めています。主に以下の 2 つの要因が考えられます。

1. コンテキスト(必要な情報)が不十分

特に経験の浅いエンジニアにおいて、 AI に必要な情報を適切に渡せていない傾向が見られます。

背景はおそらく、

- リーダーのような立場で人へタスクを依頼する経験が少ない

- AI への依頼も人への依頼と同様に、必要な情報の整理と明確な完了条件の提示が必要

というものがありそうです。対策としては以下を進めていくつもりです。

- Context Engineeringの学習:LLMはステートレスなので、最良の出力を得るには最良の入力が必要

- 段階的なアプローチ:Context Engineering の実践として要件定義から詳細設計まで、ステップを踏んで AI と協働してみる。 AWS Kiro のような開発フロー組み込み型ツールを試していく。

2. エンジニアリングのスキル不足

以下のシンプルな原則がありますよね、というものです。

AIのアウトプットの確認は最終的に人が行う。そのため、その人の能力値がAIの上限となる。

エンジニアとしての純粋なスキルアップが変わらず求められる。(少なくとも現在は)

AI をどんなに上手く使えるようになっても、使用者の設計や実装スキルが低ければ AI を使っても PR で多くのコメントや指摘を受けてしまいます。また、 AI を使うことでこのような PR の数が多くなり、レビューアの負担が大きくなるという問題も起きています。

これに対する対処としては従来の OJT 型での指導に加えて、以下のように AI を利用することでよりスピーディなスキル向上につなげることを試していこうとしています。

- LLM に著名エンジニア( TDD であれば t-wadaさん、Ruby であれば Matz さんなど)の方をロールプレイさせてレッスンしてもらう

- エンジニアのアウトプットを評価してもらいフィードバックを受ける

例えばですが、以前テスト駆動開発を購入し写経したことがあったのですが、この写経を AI に t-wada さんを憑依?させて解説してもらいながら進める、のようなことができないかと考えています。進めていく中で不明な点があればすぐに確認できますし結構良い体験になるのではと試す前からワクワクしています。もちろん LLM ですのでハルシネーションが起きることも考慮しなければいけませんが、誤ったことを教えられるよりも正しいことを教えられる確率を高くしていけるはずと考えています。

今後の展望

これまでにお話した内容に加え下期からは以下にも取り組んでいこうと考えています。

1. エンジニア全体での AI 活用推進

これまで AI 推進担当者( AI エンジニア)に依存していた以下のような活動を、エンジニア全員で分担していきます。みんなAIを使うようになりましたし、みんなでワイワイしながら組織全体で盛り上げていこうというものです。具体的には以下のような活動を考えています。

- 最新情報のキャッチアップと共有

- 導入したいツールの調査とセキュリティチェックの分担

- 社内外イベントでの登壇やテックブログでの発信

2. AIエージェントの自社開発

これまでは既存の AI ツール( Claude Code、Cursor など)を「使いこなす」ことが中心でしたが、よりAIネイティブになっていくため今後は開発業務の一部を委譲できる AI エージェントの開発も視野に入れています。

分かりやすいものですと以下のようなものが挙げられると思います。

- 障害アラームを検知して自動的に原因調査を行う

- スロークエリを検知して DB のスキーマ情報を元にカイゼン案を提案(実行)する、など

まとめ

AI ネイティブな開発組織への転換は、一朝一夕では実現できません。私たちも多くの課題に直面し、試行錯誤を繰り返してきました。その中で大事なポイントは次の 4 つです。

- 経営層の理解とサポートは必須

- 組織的な取り組み(AI Native Dev Day)が浸透の鍵

- AI ツールの活用だけでなく、エンジニアのスキルアップも並行して必要

- 定量的な指標で成果を測定し、改善を継続

AI 技術の進化は日進月歩であり、新しいツールやサービスが次々と登場しています。この変化の激しい状況は確かに大変ですが、同時に非常にエキサイティングでもあります。

私たち asken は、これからも楽しみながら、真の AI ネイティブな開発組織を目指して進化し続けていきます。

最後に

本記事で紹介した取り組みや知見が、AI ツール導入を検討されている組織の参考になれば幸いです。

asken では一緒に AI ネイティブな開発を推進していく仲間を募集しています。ご興味のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

https://hrmos.co/pages/asken/jobs

また、9月25日のお昼に asken 主催のLT会を開催する予定です。 Claude Code や Cursor などを使った具体的なお話をする予定ですのでみなさん是非ご参加ください!

※ 本記事は、メンバーズさんのBEMA トーーク!!での発表内容を基にAIを使い加筆・編集したものです。

asken techのXアカウントで、askenのテックブログやイベント情報など、エンジニアリングに関する最新情報を発信していますので、ぜひフォローをお願いします!

コメント