こんにちは!Analyticsチームの上田です。

今回は、 #ニーリー開発組織の野望 シリーズの第8弾として、Analyticsチームの野望を語りたいと思います!

さっそく野望を… と言いたいところですが、2023年5月にAnalyticsチームが始動してから2年半が経ち、チームにもデータ基盤にも大きな変化がありました。以前noteにチームの紹介記事を投稿してから1年半ということもあり、まずは野望に入る前に、それぞれの現在地を確認したいと思います。

Analyticsチームの現在地

ミッションはチーム紹介noteの時と同様、「事業や経営の意思決定を支援するデータ分析結果の創出」です。ニーリーのデータが蓄積されビジネス価値を発揮するまでのフルサイクルを支えています。

取り組む業務

しかし、取り組む業務はnoteの時から大きく拡大しました。

業務は主に次の4つで、太字にした箇所がnoteの時からの特筆すべき変化です。

- データ基盤の整備と運用

全てのデータ活用の基礎となるのが、スケーラブルで堅牢なデータ基盤です。ニーリーではデータウェアハウス (DWH) としてGoogle BigQueryを採用し、そこにはプロダクトを介して得たモビリティデータ (at PostgreSQL) はもちろん、サイト上の行動ログが記録されたGoogle AnalyticsやSearch Console、カスタマーサポートの対応履歴が蓄積されたZendesk、営業活動の進捗を管理するHubSpot、JIRAのチケット情報、果ては分析用のSQL自身まで、ニーリーのビジネスに関するデータの大多数を集約しています。ただ集めるだけでなく、それらのデータを分析しやすい形に整え (データマートの構築) 、誰もがデータの意味を正しく理解できるよう文書化する(データカタログの整備) ことまで対応し、データの価値を最大化しています。 - データの分析と可視化

サービスの健全な成長には、現状を正しく把握するための指標が必要です。Analyticsチームは、ビジネスチームやPdMと密に連携しながら事業のKPIを定義し、その進捗をクイックに確認できるBIダッシュボードを構築・運用しています。これにより、感覚的な議論ではなく、データに基づいた客観的な議論が可能になります。ダッシュボードだけでは捉えきれない個別の事象については、アドホックなデータ集計・分析依頼にも対応します。 - 機械学習とAIの活用

さらに発展的なデータ活用として、機械学習を活用した予測・識別モデルの開発や、プロダクトへのAPI提供を行っています。例えば2025年9月には、データ基盤と機械学習 (at Vertex AI) を活用し、「統計モデルに基づくリスク評価機能」をAPIとしてプロダクトに提供しました。AIの活用にも力を入れており、2025年7月には、分析用のAI Chatbot “AI Analytics” の社内提供を開始しました。これは、日本語で分析したい内容を指示するだけで、AIが自動でSQLクエリを生成し、データを抽出・分析してくれるというものです。これにより、SQL・データモデルに詳しくない人でも、自走してデータ抽出・分析に取り組めるようになりました。

(詳細はTROCCO×dbtで実現する人にもAIにもやさしいデータ基盤をご覧ください) - データ抽出・分析のイネーブリング

データ抽出・分析をAnalyticsチームが独占していては、分析や仮説検証の速度がスケールせず、データが生み出すビジネス価値にキャップがかかってしまいます。Analyticsチームは、前述のデータカタログやAI Analyticsの整備・利用推進、およびBIツールの利用ルール整備、分析相談会の実施などを通じて、データ抽出・分析のイネーブリングを進めています。

チームメンバー

2023年5月に私1人から始まったチームでしたが、その後

- 2023年9月にデータインフラに強みをもつメンバーが参画 🎉 (パートタイム)

- 2024年5月に機械学習や統計に強みをもつメンバーが参画 🎉

- 2024年12月にDWH・データモデリングに強みをもつメンバーが参画 🎉

- 2025年1月にデータ抽出・分析に強みをもつメンバーが参画 🎉

… といった形で、それぞれ異なる領域に強みをもつメンバーが参画してくれました。お互いが協力し学び合うことで、前述の通り取り組む業務の領域を拡大し、チームが生み出すビジネス価値を高めることができました。

しかし、まだまだ採用中です!メンバーは増えましたが、やりたいことが増えていくスピードの方が高いのです。

データ活用の現在地

視点を変えて、Analyticsチーム発足からの2年半で、データ活用がどのように進化したかも整理したいと思います。ポイントは、事業の状況を把握するための「守りの活用」から、事業成長を直接的に牽引する「攻めの活用」に変化したことです。変化は大きく5つのフェーズに分けることができます。

フェーズ1:黎明期(2023年5月~2023年10月)

Analyticsチームが発足した当初の活動は、アプリケーションのデータモデルが大きく変更されるのに伴い、既存の分析クエリやダッシュボードを新しいモデルへ移行する作業が中心でした。

この時期のデータ活用は、あくまで事業活動を止めないための守りの対応であり、日々のKPIを確認するための単純なデータ抽出が主な役割でした。分析のための基盤もまだ整っておらず、アドホックな依頼に対応することが主な業務でした。

フェーズ2:基盤構築期(2023年11月~2024年4月)

事業の継続性を担保する守りの体制から一歩進み、将来の高度な分析を見据えたデータ分析基盤の構築に着手した時期です。前述の通りGoogle BigQueryを導入し、プロダクトのデータベースや外部のSaaSのデータを一元的に集約する仕組みを整えました。これにより、これまでバラバラに存在していたデータを横断的に分析できる土台が初めて完成しました。

フェーズ3:可視化・レポーティング期(2024年5月~2024年10月)

データ基盤という土台の上で、本格的なデータ活用が始まったフェーズです。Redash (BIツール) を用いて、駐車場の稼働率や契約数といった事業のKPIを誰でもクイックに確認できる汎用ダッシュボードを整備しました。

フェーズ4:事業貢献・仮説検証期(2024年11月~2025年6月)

データの可視化からさらに一歩踏み込み、データを用いて能動的に事業課題を解決するフェーズに入りました。特に、事業の最重要課題であった「新規契約の最大化」に向けて、マーケティングチームと密に連携。データに基づいて広告出稿の最適化や顧客行動の分析を行い、仮説検証サイクルを高速化することで、事業成長に直接的に貢献しました。データが「見るもの」から「使うもの」へと変化した重要な転換期です。

(詳細はデータ分析で事業貢献するために ~ビジネスチームとの伴走で見えたもの ~をご覧ください!)

フェーズ5:AI/機械学習の活用期(2025年7月~現在)

現在、ニーリーのデータ活用は、AIと機械学習を駆使した未来予測の業務自動化という応用的な領域に突入しています。具体的には、統計モデルに基づくリスク評価機能 (前述) の提供や、分析用のAI Chatbot “AI Analytics” の提供です。このフェーズでは、データが過去を振り返るためだけでなく、自動化や収益最大化といった攻めのアクションを支援するための武器として活用されています。

野望: 「事業を繋ぎ、新たな価値を生み出すデータ基盤」の実現

これまでに確認した現在地の先として私たちが目指しているのは、「事業を繋ぎ、新たな価値を生み出すデータ基盤」を実現することです。

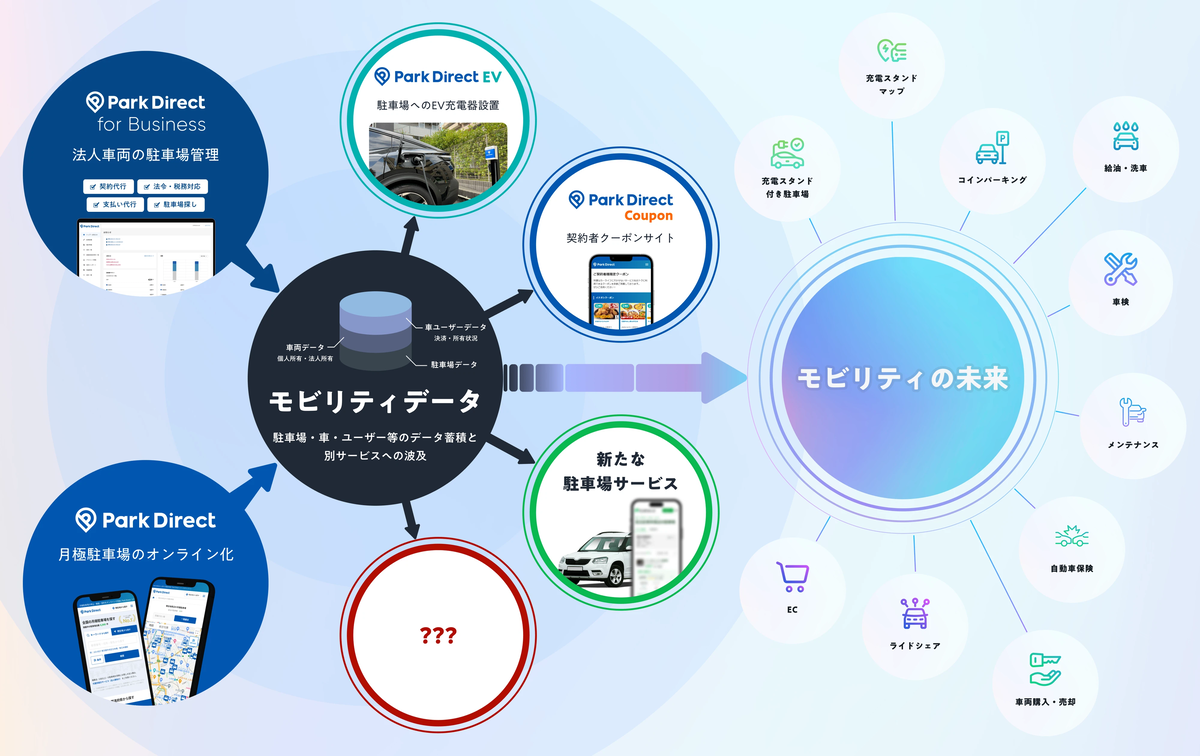

ニーリーの強みは、コアサービスであるPark DirectやPark Direct for Businessを通じて、駐車場の物理的な情報やお客様の契約情報といった、収集が非常に難しいユニークなモビリティデータを保有している点にあります。そして現在、このモビリティデータをハブとして、EV充電設備設置サービスやクーポンサービス、更には新たな駐車場関連プロダクトといったマルチプロダクト展開が進められ、相互に連携しようとしています。私たちAnalyticsチームが提供するデータ基盤は、まさにこの構造を支える心臓部であり、その責任はますます大きくなっていると捉えています。

Park Directから得られるモビリティデータをハブとしたマルチプロダクト展開

この大きな野望を実現するために、私たちは特に以下の2つの取り組みが重要だと考えています。

1つ目は、データ基盤に集約された各種モビリティデータをデータマート化し、データカタログやAIの力をフル活用して有機的に統合し、仮説検証のサイクル速度を最大化することです。各事業で生まれたデータは、ただ集約されているだけでは真価を発揮しません。Analyticsチームがdbtなどを用いてデータマートを整備し、データカタログで「データの意味」を定義することは、いわばデータの交通整理です。

整理されたデータを人とAIが併走して分析することで、例えば「特定の駐車場の利用者は、どのようなクーポンに関心を持つのか」といった、事業をまたいだ仮説検証が誰でも高速に行えるようになります。このサイクルの高速化は、事業間のシナジーを最大化させます。そして、社員一人ひとりがデータに基づいて事業の成長機会を探求できる環境を整えることで、ニーリーが目指す「全員事業家の組織」の実現を強力に後押しできると考えています。

2つ目は、モビリティデータと機械学習・AIの組み合わせで「攻めのデータ活用」を更に加速し、新たな価値を創出することです。これは、データを守りや現状把握に使うだけでなく、収益向上や新しいサービス体験の創出に直接繋げる取り組みです。具体的には、駐車場の需要と供給に応じて賃料を最適化するダイナミックプライシングの実現や、統計モデルに基づくリスク評価機能 (前述) をさらに高度化させ、新たな金融サービスを提供することなどを計画しています。

これらは、データ基盤がなければ生まれ得なかった新しい価値です。このような取り組みを着実に進めることで、私たちのデータ基盤は単なるデータの置き場所ではなく、ニーリーの多様な事業を有機的に繋ぎ、そこから全く新しい価値を生み出し続けるための能動的なプラットフォームへと進化できると考えています。

おわりに

今回は、Analyticsチームが発足してから現在に至るまでの歩みと、叶えたい野望についてご紹介しました。「守りの活用」から始まった私たちのデータ活用は、今や事業成長を直接牽引する「攻めの活用」のフェーズに入り、AIや機械学習を駆使して日々新たな価値の創出に挑戦しています。

ニーリーのデータ活用の可能性や、Analyticsチームの取り組みに少しでも魅力を感じていただけた方は、ぜひ一度カジュアルにお話しさせてください。チームのこと、データ基盤のこと、記事には書ききれなかった野望の具体など、なんでもお答えします!

コメント