PC Watchの読者であれば、もう耳にタコができるぐらい見聞きしているとは思うが、Windows 10のサポートが2025年の10月14日(火)に終了した。今回はWindows 11にアップグレードできなかったPCたちに、Ubuntuをインストールしてみる話だ。

もしかすると「古いPCをLinuxで活用!」も、タコどころかイカが生えるぐらい聞いたかもしれない。いっそのこと耳からペンギンが飛び出すぐらいの気持ちで、今一度Ubuntuを使う話にお付き合いしてほしい。

Ubuntuって何? Linuxと何が違うの?

Ubuntu とは「 Linuxディストリビューション の一種である」と紹介されることが多い。

「Linuxディストリビューション」は、「 Linuxカーネル (狭義のLinux)」に各種ソフトウェアをバンドルし、そのソフトウェアパッケージを管理するパッケージ管理を追加したOSの頒布形態だ。MicrosoftがWindowsを、AppleがmacOSをシステムにインストールするOSとして提供するように、ある企業やコミュニティがLinuxカーネルを使ったOSとして提供しているものであるとイメージすれば良いだろう。

ちなみに一口に「 Linux 」と呼んだ場合に、複数の異なる意味を示していることがある。

- Linuxカーネル(狭義のLinux): OSの根幹部分である、ハードウェア・ファームウェアと直接やりとりするソフトウェア

- Linuxディストリビューション(広義のLinux): Linuxカーネルの上に、利用者向けの各種ツールを追加したソフトウェア群

よってLinuxディストリビューションであるUbuntuは「広義のLinuxの1つ」と言えるだろう。この広義のLinuxは、Ubuntu以外にもさまざまなベンダー・コミュニティ・個人が各々の名前でリリースしている。歴史と知名度を兼ね備えたものだと、「Debian」「RHEL」「Fedora」「openSUSE」「Gentoo」「Arch」「Mint」「NixOS」「Slackware」などが挙げられるだろう。誰でも比較的簡単にLinuxディストリビューションを作成できるため、常に新しいLinuxディストリビューションが登場しては消えている。

上記の系譜を見ると、Linuxディストリビューションは大まかに「Debian系」「Red Hat系」「それ以外」に分類できる。Ubuntuは「Debian系」の1つで、ベースシステムやパッケージ管理システムとしてはDebianの仕組みを踏襲し、そこから初期設定や同梱パッケージ、ビルドシステムなど大なり小なりカスタマイズを加えた上で提供している。いわゆる「派生ディストリビューション」と呼ばれるものだ。Linuxディストリビューションが多種多彩なのは、この派生ディストリビューションを簡単に作れることが大きい。

多くのLinuxディストリビューションは、基本的に「 FOSS(Free and Open Source Software) 」で構成されている。これはソースコードのライセンスが、自由ソフトウェアライセンスもしくはオープンソースライセンスに準拠していることを意味する。つまり再配布や改変の自由が認められているソフトウェアということだ。これによりそれぞれのLinuxディストリビューションは、ライセンスに従う形で必要に応じて不具合を修正/カスタマイズし、自分たちでソースコードをビルドしたバイナリを再配布できる。その結果Linuxディストリビューションでは、統一的なインターフェイスでさまざまなソフトウェアをインストールできる「 パッケージ管理システム 」を提供できる。

LinuxディストリビューションをLinuxディストリビューション足らしめているコンポーネントの1つが、この「 パッケージ管理システム 」と言えるだろう。パッケージ管理システム自体は歴史的経緯や進化を経て、Linuxディストリビューションごとに異なったり統一されていたりする部分がある。任意のLinuxディストリビューションを使おうと思ったら、まず覚えるべきはインストールの仕方とパッケージ管理システムの使い方になるだろう。最近ではWindowsも「Microsoft Store」として、統一的にソフトウェアをインストールする仕組みを提供しているが、たとえばDebianなどは前世紀から同等の仕組みを用意していたのだ。

パッケージ管理システムが備えるべき最低限の機能は次の通りだ。

- 任意の単語を利用した検索

- インストールやアンインストール

- インストール時の依存関係の解決

- セキュリティ対応を含む最新版へのアップデート

- ソースコードからバイナリパッケージをビルドする仕組み

- 上記操作履歴のログへの保存

古くからWindowsを利用しているユーザーであれば、たとえば何かのソフトウェアをインストールしようと思ったら、まずインストール方法を調べるところから始めていただろう。また何かをインストールしていざ実行しようとするとランタイムライブラリがないことに気づいて、さらにインストール作業が必要になったりすることもあった。ソフトウェアがアップデートに対応していることはまちまちで、結局更新しようと思ったら再インストールが必要だったりしたかもしれない。しかもアップデートするとなぜかOSの再起動を求めてきたりする。

さすがに最近のWindowsであればそこまで面倒なソフトウェアはそれほどないと思いたいが、Linuxだとこのあたりは「パッケージ管理システムのGUIを操作 or コマンド一発」で終わることが多い。 何かソフトウェアをインストールしようとする度にインストーラの「Next」ボタンをクリックし続けたくはない。 もちろんUbuntuでも「そうでないもの」もあるため一概には言えない。ただしそこは結局「必要なソフトウェアはパッケージ管理システムの流儀に合わせて作り込む」ことが可能であるため、「自分が手を動かせばなんとかなる」程度の話でしかないのだ。まぁ、そのあたりWindowsもWinGetで済むものが増えてきているし、大きな差はなくなっているのかもしれない。技術の進歩による利便性の向上万歳。

いずれにせよパッケージ管理システムやそのほかのソフトウェアを自分好みにチューニングできるのがLinuxディストリビューションの最大の醍醐味である。

UbuntuはメジャーなLinuxディストリビューションの中でも「後発」の部類に入る。たとえば前述の「有名どころ」だと、Ubuntuの派生として誕生したMintを除けばすべてUbuntuより前に誕生している。Ubuntuが登場する直前の2000年代前半のLinuxと言えば、サーバー用途ではそれなりの実績を積んでいたものの、デスクトップとなるとインストールするのも一苦労という時代だった。同時にPCIバスやUSBなど標準規格が普及する時代でもあり、Linuxでもシステム固有のドライバを使わなくてもある程度動くようになってきてもいた。同じ時期にはFirefoxやLibreOfficeの前身でもあるOpenOffice.orgが1.0となり、Linuxをデスクトップで活用するための必要なソフトウェアが揃いつつもあった。

そんな時期に登場したのが「誰にでも使いやすいOS」を標榜したUbuntuである。無料であることはもとより、当時はまだ難しかったデスクトップマシンへのLinuxのインストールをできるだけ簡単にし、誰もが自由に使えるようになることを目標として誕生した。2004年に登場してからおよそ20年以上、その間にいろんなことがあった。Windows Vistaが登場した結果、Ubuntuユーザーが増えた。ネットブックが流行り出すと、Ubuntuユーザーが増えた。Windows XPのサポート終了時期になると、Ubuntuユーザーが増えた。Ubuntu Phoneはこけた。そして毎年言われる「Linuxデスクトップ元年」。

20年の間にいろいろあったが、それでもUbuntuは「Linux初心者がまずインストールするのにおすすめなLinuxディストリビューション」であり続けた。ユーザー数も多く、その結果としてユースケースもたくさん転がっている。ドキュメントやコードがインターネット上に公開されているため、今なら何かあってもAIに質問すれば、だいたいバッチリな回答が返ってくる。今からLinuxを始めるのであれば、間違いなくおすすめのLinuxディストリビューションと言えるだろう。

なぜWindows 10のサポート終了のタイミングで全く異なるUbuntuを推すの?

一般的に新しいOSがリリースされたら、古いデバイスは対象外になる。特に10年以上サポートが続いているWindows 10だと、登場した時の最新CPUはIntelだと第6世代のSkylake世代だし、AMDのRyzenはまだ登場していなかった。さすがに10年経つと、力不足な感は否めない。サポートハードウェアが多いほど品質管理も大変になるため、製品としてサポート対象外とするのは致し方ないだろう。さらにWindows 11では原則としてTPM 2.0とUEFIが必須となっているため、Windows 11にアップグレードできるマシンはそれなりに限られる。

では、Linuxはどうなのかと言うと、このあたりのマシンについてはたいてい問題なく動く。もともとLinuxやBSDなどのユーザーの中には、骨董品のような古いマシンを大事に使い続ける人が多い。なにせ2025年にもなってIntel i486のサポートをそろそろ切ろうかと話しているぐらいなのだから。ただしLinuxカーネルにおける「サポート」は、Windowsなどの商用製品の「サポート」とはまったく意味合いが異なるのも、古いマシンのサポートコードを残せる理由の1つだろう。

Ubuntuでもそれは同様で、Skylake世代のCPUなら最新のUbuntuでも問題なく動く。さすがに32bit版のサポートは廃止しているが、スティック型PCとかでもなければ今さら32bit版が必要なケースは除外して良いだろう。それよりはメモリが4GiB以上でストレージがSSDであることのほうが重要だ。ストレージ自体のサイズは、ちょっと使ってみるだけなら100GiBぐらいの容量でも十分だし、もちろんもっと多くても問題ない。UEFIかLegacy BIOSかは問わないが、USBブートできないとインストールはかなりしんどいと考えておこう。

このような事情があるので、「最新のWindowsではサポートしない古いマシンにLinuxをインストールする」のは定番になっている。その結果として、だいたい1世代前のWindowsのサポートが終了する時期に、今回のような「へっへっへ、お客さん、そこでUbuntuはいかがでやんしょう」みたいな話が世界中で出てくるのだ。個人的には、どうせなら買ったばかりの最新のマシンにこそUbuntuをインストールして欲しいのだが、それは欲張り過ぎか。

さて、今からあえてWindowsをやめて、Ubuntuを使い始める利点はあるのだろうか。正直なところ難しい。今になってもまだWindows 10を使い続けているのだとすれば、それなりに愛着があるのだろう。もしくはただのものぐさかもしれない。愛着があるならそれは尊重されるべきだし、Windows 10 ESUを使ったり、可能な限りWindows 11へのアップグレードを模索するほうが幸せになれる。

そしてものぐさな人にとって、WindowsからUbuntuへの移行はとても面倒でしんどい作業だ。Ubuntuを含むLinuxは、どちらかと言うと計算機が好きだったり、不具合に遭遇するとワクワクしたり、新しい環境に物怖じせずに使う人のほうが合う可能性が高い。それを踏まえてあえて提案するとすれば、スペックや環境に合わせて次のような用途においてはUbuntuをおすすめできるだろう。

- あくまでサブPCとして、Linux環境の学習用途に使う

- 家庭内サーバーマシンとして活用する

- Windows仮想マシンのホスト環境として使う

- 実家用などのお下がり用途として活用する

1番目は王道の使い方だ。普段はWindowsを使うけれども、たまにはLinuxも使ってみたい、業務でLinuxを使うので使い方を覚えたいなんて用途なら、仮想マシンや今ならWSLが定番となっている。ただ、どちらもどうしても性能的な限界が存在する。独立した物理マシンにインストールしてしまえば、多少古い程度であれば仮想マシンやWSLよりも十分な性能を発揮するし、ストレージも潤沢にしやすい。壊しても良い実験環境というのは、それだけでも心理的な安全性が高まり、学習効率も上がる。

2番目のサーバーマシンとしての活用もLinux的な使い方と言えるだろう。ちょっとしたファイルサーバーやWebサーバー、もしくはインターネットからのゲートウェイサーバーとしてなら、だいぶ古いマシンでも十分に動く。Ubuntuは、最初からインストールするパッケージが限定されたサーバー版も提供しているためそちらを使ってみても良いだろう。もちろんデスクトップ版でも、サーバーソフトウェアは同じ手順でインストールできる。

十分なスペックはあるのだけれども、TPMがないためにWindows 11をインストールできないという環境であれば、3番目が生きてくる。Ubuntuを含む最近の仮想マシンシステムは、正しく設定すればUEFIとTPMをサポートしたマシンを作れる。つまりCPUがサポートされていれば、あとはWindows 11の適切なライセンスさえ用意するだけで、古いマシンであっても仮想マシン内でWindows 11を使えるのだ。

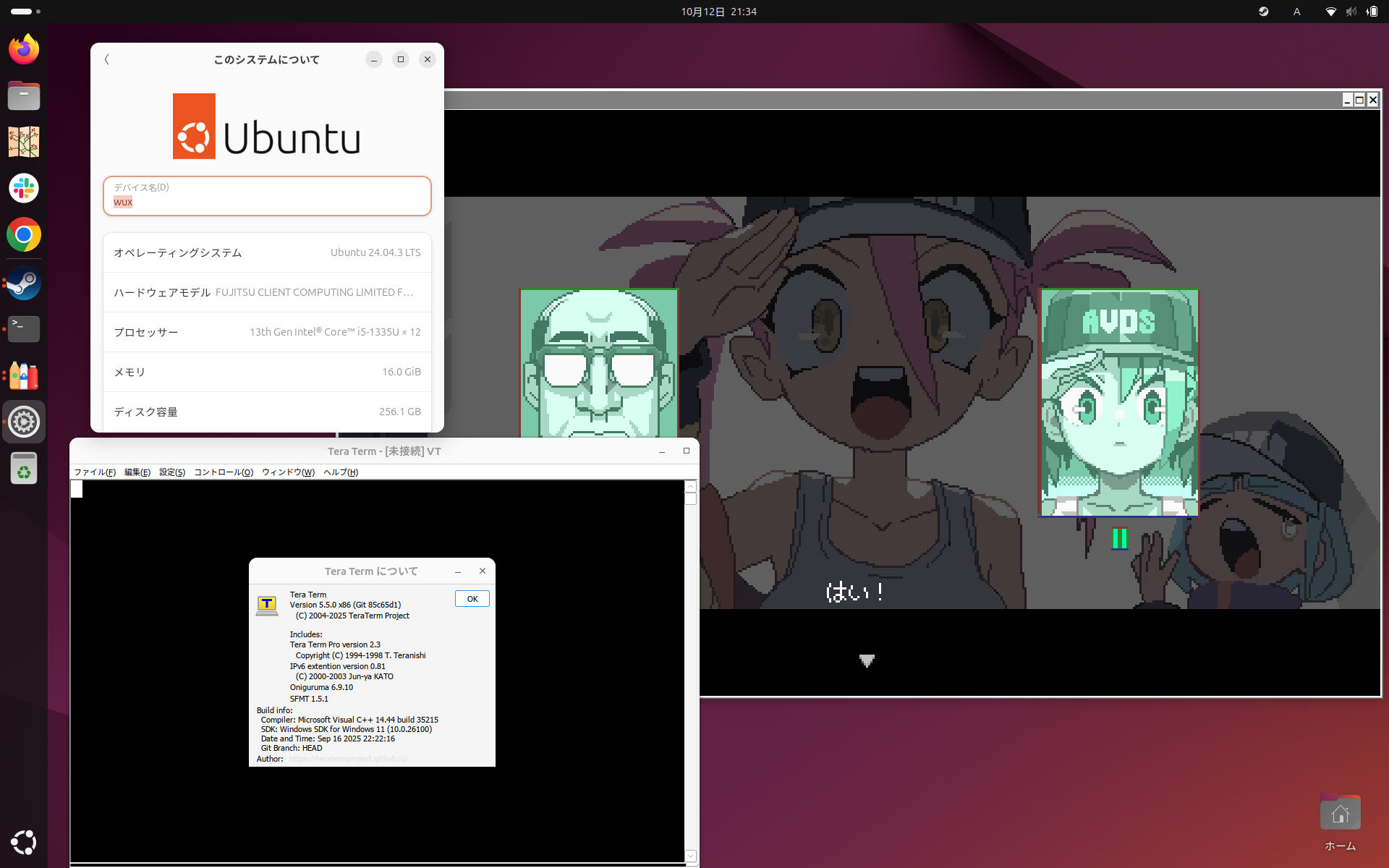

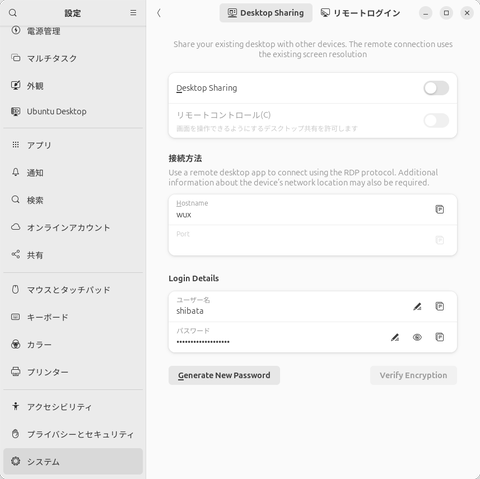

4番目は、「自分」ではそのマシンを使わない案となる。たとえば家族や実家に古いマシンをお下がりするとして、その家族がWebブラウザぐらいしか使わないというのなら、Ubuntuをインストールしてしまえば良い。家族が普通に使えるならそれでいいし、何らかのリモートでの保守が必要ならリモートデスクトップやSSHログインを設定しておいて、対応を行なえるようにする手もあるだろう。Ubuntuでもシステム設定から有効化すれば、RDPでのリモートデスクトップ接続も可能だ。

ちなみに最近流行りの「AIソフトウェア」を、より高速かつディープに使いたい場合も、Ubuntuをおすすめする。PC Watchの読者ならおそらくご存知だとは思うが、AI系のツールはそのまま動くものもあるけれども、結局WSLの上でDocker動かしたりpip動かしたりして使うほうがお手軽なものも多い。AIの学習/推論のフェーズにおいて、学習のほとんどはLinuxサーバーとその上で動くGPUドライバや各種ライブラリで行なわれていることを踏まえると、推論についても実行環境を揃えておいたほうが楽できそうというのは予想できるだろう。特にWSLを経由する場合、仮想GPUのようなレイヤーが1個増えるため程度の差はあれ複雑さは増える。

ただし生成AIなどを使いたいとなると、如何に最新のマシンを用意できるかになってしまうため、今回のような「Windows 11が使えないような古いマシンを」という話からはずれてしまう。

どうやってUbuntuをインストールすればいいの?

今回は「Ubuntuって聞いたことあるかも」ぐらいの読者を対象としているので、一番の問題である「PCにUbuntuをインストールする方法」から紹介しよう。まずは最初に次の機材を用意しよう。

- Ubuntuをインストールするマシン

- それなりに高速なインターネット環境

- 8GiB以上のUSBスティック

- 可能なら512GiB以上のSSDストレージ

Ubuntuをインストールするため、その対象となるマシンは当然必要だ。これはWindows 10が入っていたものになるだろう。

Ubuntuのインストールイメージをダウンロードする必要があるため、高速なインターネット環境とそこにつながったマシンが必要だ。マシンについては上記のWindows 10マシンをUbuntuをインストールする前に使うという手もあるし、別のマシンを使っても良い。

8GiB以上のUSBスティックにダウンロードしたイメージを書き込み、それを使ってインストール対象のマシンをUSBブートする。このあたりはコンビニで買えるようなUSBメモリで構わない。DVD-Rに書き込むという手もなくはないが、インストール時間が相当長くなるだけなのであまりおすすめはしない。

ちなみにこのUSBメモリは、UbuntuをインストールしたあともそのままUbuntuのインストールイメージとして残しておけば、ほかのマシンが起動しなくなったときの調査・リカバリー用にも使える。引き出しの奥にでもしまっておこう。

マシンにUbuntuをインストールするにあたって、「Windowsを残すかどうか」を選択できる。これは要するに「デュアルブート」と呼ばれる仕組みだ。デュアルブートはハマりポイントが多いので初心者にはおすすめしないし、今回はサポートの切れるWindows 10マシンをどうにかするという話なので、完全にUbuntuで上書きすることにしよう。

ただ、「何かあったときにWindowsを残しておきたい」と思うこともあろうだろう。その場合は、いっそのことSSDストレージをそのまま残しておいて、別のストレージを追加してしまおう。10年前のSSDとか、使い方によってはいつ壊れてもおかしくないので、この際新調してしまうのも1つの手だ。

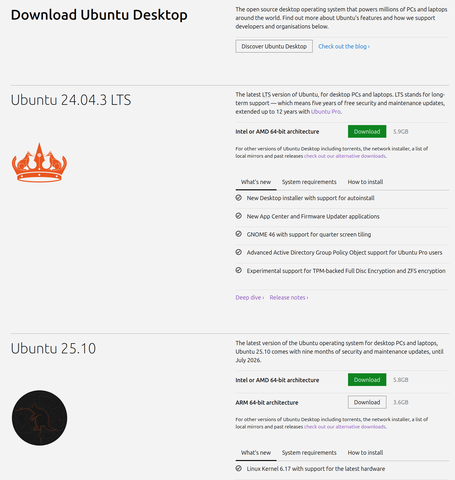

まずはUbuntuのインストールイメージをダウンロードしよう。サイトから6GiB程度のISOイメージファイルをダウンロードすることになる。Ubuntuのバージョン番号は「西暦の下2桁.リリース月.ポイントリリース番号 LTS」もしくは「西暦の下2桁.リリース月」となる。純粋に新しい番号のほうが、新しいバージョンと考えれば良い。

ただし「LTS」とついているのは長期サポート版で5年以上のサポートを提供しているため、最初にインストールするのはLTSとラベルのついたものにしよう。LTSでないものは、9カ月程度しかサポートしないため、頻繁なアップグレードが必要になる。

次にイメージをUSBスティックに書き込む。これにはいくつかのツールが存在するが、インストールが必要なEtcherか不要なRufusあたりが定番だろう。ここではRufusを使うことにしよう。

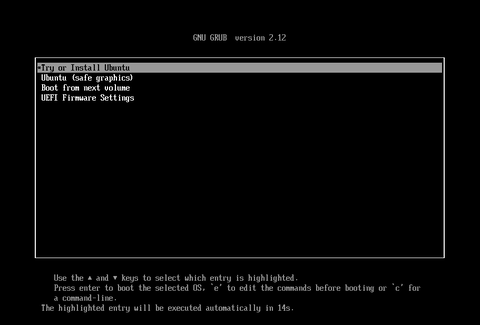

USBスティックが完成したら、ターゲットマシンにUSBスティックを接続し、USBブートを実行する。なお、この際にセキュアブートの設定を確認しておこう。Ubuntuはセキュアブートがオンのままでもインストールできるので、オフにすることはおすすめしない。ただし、もしセキュアブートの設定上で「 Microsoft 3rd Party UEFI CA 」が無効化されているようだったら、それは有効化しておく必要がある。ThinkPadなどは無効化されていることが多いので気をつけよう。うまく起動できないようなら、まずはその設定を確認してみてほしい。

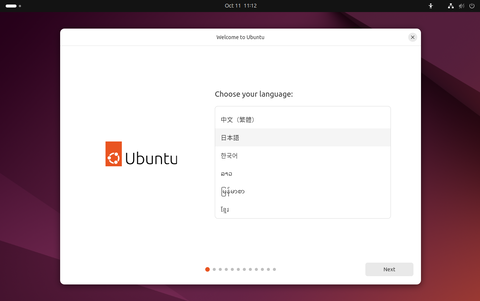

あとは画面の指示に従うだけだ。基本的には「次」ボタンを押せば良いだけなのだが、次の記事でも手順ごとの注意点や初期設定を紹介している。

インストールステップが一通り完了すればマシンを再起動することになる。無事に起動できれば、Ubuntuのインストールは完了だ。最初のうちはWindowsとの使い方/考え方の違いに戸惑うかもしれない。そんな人に向けての入門記事を書いているので、そちらも参考にしてほしい。

また、PC Watchの連載記事「Ubuntu日和」では、Ubuntuのさまざまな活用術を紹介している。使い方に慣れてきて、次のステップへと進みたいならこのあたりの記事も参照すると良いだろう。

ところでこのWindowsソフト、Ubuntuでも動くよね?

これまでWindowsを使い続けてきた最大の理由は、おそらく「 ソフトウェア資産 」だろう。何らかのツール、業務で使うアプリケーション、趣味で使うゲームなどなど、「Windowsで動くソフトウェア」を使いたいからWindowsを使っているはずだ。最近はVisual Studio CodeやSlack、ZoomのようにLinuxサポートも行なっているソフトウェアも増えてきているが、それでもちょっとした便利ツールなんだけれども、Ubuntuには代替品も含めて該当するソフトウェアがないことはそれなりにある。

Ubuntuに移行すると、当然のことながらこれらのソフトウェアが使えなくなる。ただし回避策がないわけではない。そこで出てくるのがWindows APIの互換レイヤーである「Wine|n@@」だ。そこで「あー、Wineかー」って思った人、もうちょっとだけお付き合いいただきたい。

Wine自体は非常に歴史のあるソフトウェアだ。プロジェクトの開始が1993年なので、UbuntuはおろかまだWindows 95もなかった16bitの時代から30年以上に渡って開発が続いている。特に最近は「Proton」なるWineベースのツールが有名だ。これはゲーム配信プラットフォームのクライアントであるSteamに組み込まれることで、Ubuntuを含むLinuxでもWindowsのゲームの多くをそのままプレイできるようになった。Linuxデスクトップ普及における最大の障壁の1つであった「ゲームを遊べない」をほとんど解決してしまったのだ。

ゲームについては、GPUを含む特定のハードウェアリソースしかアクセスしないことや、UIやライブラリなどがゲーム本体で完結していることなどから、比較的実行環境を構築しやすい部分はある。それ以外の汎用的なツールについては、ツールごとで特性や必要なものが変わってくるため、「Wineを使って特定のソフトウェアをLinuxで動かす」にはそれなりの知識と試行錯誤が必要だ。

そのような事情もあって、理論上は任意のWindowsアプリケーションをWineで動かすことはできるものの、実際にやるとなると覚悟がいる状況が続いてきた。それを改善しつつあるのがWindowsアプリケーションのインストールを安全かつ簡単に実現できる「Bottles」だろう。Wineで鬼門となりやすいランタイムライブラリや日本語フォントのインストール、ロケールの設定などを、GUIから気軽にできる仕組みだ。

Bottlesでは「ボトル」と呼ばれる隔離環境を構築し、その中にWindowsアプリケーションに必要なソフトウェアをインストールするため、ホストマシンに対しての影響度が少ない。トライアンドエラーもしやすくなるし、ほかのWindowsアプリケーションをインストールしたら、既存のWindowsアプリケーションが動かなくなってしまう事故も減る。

今回はこのBottlesを使って、実際にWindowsアプリケーションである「Tera Term」をインストールするところまでを紹介しよう。UbuntuにBottlesをインストールするならFlatpakがおすすめだ。

ここで残念なお知らせがある。UbuntuにFlatpakをインストールするとなると、CLIでの操作が必要になる。一応、GUIだけでも頑張ればできるものの、若干面倒だ。「これだからLinuxは(以下略)」と言われてしまいそうだが、Ubuntuの場合は技術的な問題というよりも政治的な都合でそうなってしまっているので、何も言い返せない。

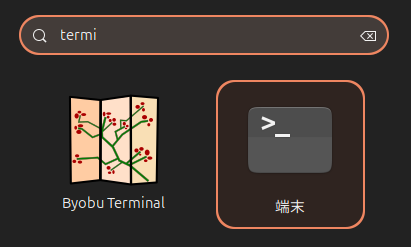

Windowsキーを1回押して、表示されるウィンドウ(Dashと呼ぶ)に「terminal」もしくは「端末」と入力しよう。これで「端末」アプリケーションが出てくるので、それを起動する。

端末を起動したら次のように入力してほしい。

管理者権限で必要なソフトウェアをインストールするコマンド

$ sudo apt -U install flatpak gnome-software-plugin-flatpak

[sudo] (ユーザー名) のパスワード: (ここにパスワードを入力)

(中略)

以下のパッケージが新たにインストールされます:

(中略)

続行しますか? [Y/n]:(エンターキーを入力)

ここで「sudo」は、その後ろにある文字列を管理者権限で実行するためのコマンドだ。パスワードの入力を求められるのでユーザーのパスワードを入力する。ちなみに安全性のために何を入力したかだけでなく、入力したかどうかも表示されない。

「apt」がUbuntuの基礎システムであるパッケージ管理システムだ。「install」サブコマンドを指定することで指定したパッケージを、依存関係も含めてインストールしてくれる。Ubuntuのパッケージ管理システムについては次の記事も参考にしてほしい。

次にFlatpakパッケージのリポジトリを登録し、Bottlesをインストールしよう。

Flatpakのパッケージ名は「逆引きドメイン名」となっているため、覚えにくい。本来はGUIのストアアプリからインストールする想定である

$ flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

$ flatpak install flathub com.usebottles.bottles

Looking for matches…

Required runtime for com.usebottles.bottles/x86_64/stable (runtime/org.gnome.Platform/x86_64/48) found in remote flathub

Do you want to install it? [Y/n]:(エンターキーを入力)com.usebottles.bottles permissions:

(中略)

13. com.usebottles.bottles stable i flathub < 164.1 MB

Proceed with these changes to the system installation? [Y/n]:(エンターキーを入力)

「remote-add」でFlatpakパッケージの定番リポジトリであるFlathubを登録している。さらに「install」でパッケージをインストールするのだが、パッケージが正しいかどうかと、依存パッケージのインストールの確認も含めて複数回エンターキーを押す必要がある。ちなみに、Flathubはそれなりの容量のデータをダウンロードするため、高速回線が必要なことを覚えておこう。

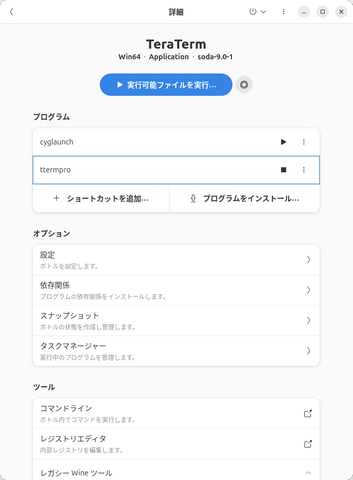

Bottlesをインストールしたら、Windowsキーを1回押して、表示されるウィンドウに「ボトル」と入力する。残念ながら「bottles」ではマッチしない。もし何も表示されなければ、一度ログアウトして再度ログインすると良いかもしれない。

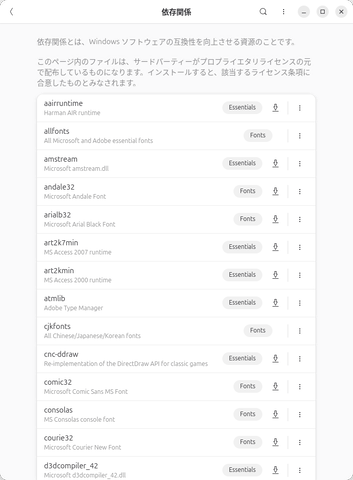

ここで早速アプリケーションをインストールしたいところだが、先に日本語環境の設定をしておこう。上記の画面で、「依存関係」を選択するとフォントを含むさまざまなツールをボトルに追加できる。入れておくと良いのは「allfonts」と「cjkfonts」だ。これをインストールしておけば文字化けを回避できる。

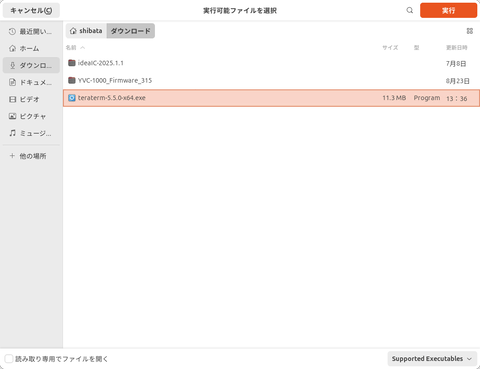

次にWindowsアプリケーションのインストーラを実行しよう。これボトル画面にある「実行可能ファイルを実行」ボタンを押して、インストーラを指定するだけだ。

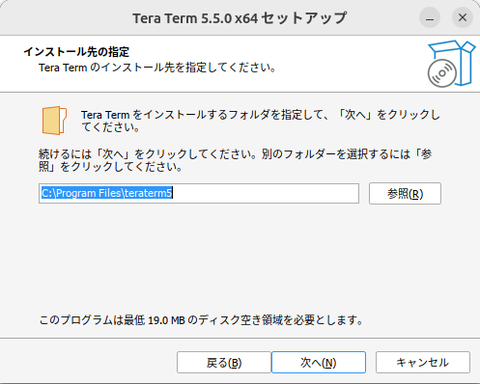

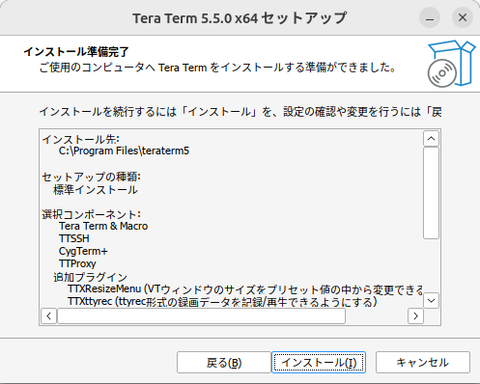

あとは見慣れたWindowsアプリケーションのインストール画面と同じ手順で進めれば良い。結局、何かソフトウェアをインストールしようとする度に、インストーラの「Next」ボタンをクリックし続けることからは逃げられないことが分かる。

今回はすぐに試せそうなTera Termを紹介したが、Tera Termに限らずほかのWindowsアプリケーションもほぼ同じ手順でインストールできる。さすがに「なんでもかんでも」というわけにはいかないものの、メジャーなアプリケーションであればWineのアプリケーションデータベースに動作確認状況が掲載されているため、そちらを見てみても良いかもしれない。

Windows 10を愛するユーザーに対して、Ubuntuはその心の隙間を埋められる存在ではない。ただし新しい体験をしてみようというその勇気に対しては、寄り添ってくれる。もしWindows 11へのアップグレードが叶わなかったマシンに対して、第二の人生(マシン生?)を送ってほしいと願うなら、ここは1つUbuntuに手を出してみてはいかがだろうか。

コメント