オーストラリアのスタートアップDiraqとベルギーの研究機関imecが、量子コンピュータ開発の歴史を塗り替える可能性を秘めた画期的な成果を発表した。研究室の特殊な環境でしか作れなかった高性能な量子チップを、世界中の半導体製造工場で使われている「標準的な」製造技術で生産し、実用化に不可欠な99%以上の精度を達成したのだ。これは、量子コンピュータが実験室の夢から産業の現実へと飛躍する、重大な転換点となるかもしれない。

歴史的転換点:「実験室の宝石」から「工場の製品」へ

これまで、高性能な量子ビットは、大学や研究機関のクリーンルームで、いわば「匠の技」によって一つ一つ作り上げられる「ヒーローデバイス」だった。これらのデバイスは驚異的な性能を示す一方で、その製造プロセスは複雑で再現性が低く、スケールアップ、つまり数百万個もの量子ビットを一つのチップ上に集積するという、実用的な量子コンピュータの実現には程遠いものだった。

量子コンピュータが真価を発揮するには、創薬や新材料開発、複雑な金融モデルの最適化といった、現代のスーパーコンピュータでも歯が立たない問題を解くために、エラーを訂正しながら計算できるだけの膨大な数の量子ビットが必要となる。そのためには、高品質な量子ビットを、安定して、かつ大規模に製造する技術が不可欠だった。

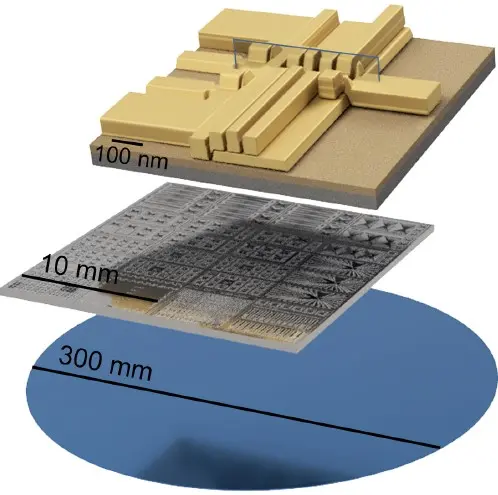

今回のDiraqとimecの発表の核心は、まさにこの「製造の壁」を打ち破った点にある。彼らは、Diraqが設計したシリコン量子ビットを、imecの300mmウェハーに対応した標準的なCMOS(相補性金属酸化膜半導体)製造プロセスを用いて作製。その結果が、2025年9月25日付の権威ある科学誌『Nature』に掲載された。

UNSWの工学教授であり、Diraqの創業者兼CEOであるAndrew Dzurak教授は、この成果の意義を次のように語っている。「これまで、研究室レベルで達成されたプロセッサの忠実度(量子コンピューティングの世界で『精度』を意味する)が、製造現場の環境で再現できるかは証明されていませんでした。今回の成果で、Diraqのチップが何十年も前から存在する製造プロセスと完全に互換性があることが明らかになったのです」。

これは、量子コンピューティングの発展におけるパラダイムシフトだ。特殊な装置や材料を必要とせず、世界中に張り巡らされた既存の半導体産業の巨大なインフラと、長年培われてきた製造ノウハウをそのまま活用できる可能性が示されたのである。

なぜ「忠実度99%」がゲームを変えるのか?

今回の成果で繰り返し強調されるのが、「99%」という数字だ。発表によると、Diraqが設計しimecが製造したチップは、2つの量子ビット(キュービット)が連携して計算を行う「2量子ビットゲート」操作において、99%を超える忠実度を達成した。

一見すると、100回に1回はエラーが起こる99%という精度は、完璧を求めるコンピュータの世界では不十分に聞こえるかもしれない。しかし、量子コンピューティングにおいて、この「99%」は魔法の数字とも言える極めて重要な意味を持つ。

誤り耐性(フォールトトレランス)への扉

量子ビットは、その名の通り量子力学的な現象を利用するため、外部からのわずかなノイズ(温度変化や電磁波など)によって、保持している情報を簡単に失ってしまう「デコヒーレンス」という問題を抱えている。これは量子計算における宿命的なエラーの原因だ。

このエラーを克服するために不可欠なのが、「量子誤り訂正」という技術である。これは、複数の物理的な量子ビットを一つのグループとして使い、そのうちのいくつかがエラーを起こしても、グループ全体としては正しい情報を保持し続けられるようにする仕組みだ。

そして、この量子誤り訂正が機能し始めるための最低条件、いわば「しきい値」が、おおよそ99%の忠実度だと考えられている。忠実度がこのしきい値を下回ると、エラーを訂正するそばから新たなエラーが次々と発生してしまい、計算が破綻してしまう。逆に、この壁を乗り越えれば、量子ビットの数を増やすことで、原理的にはいくらでもエラーを抑え込み、信頼性の高い計算(誤り耐性量子計算)が可能になる。

Diraqとimecは、産業スケールの製造プロセスで作られたチップで、この誤り耐性への扉を開く鍵を手にしたのである。

量子ビットの覇権争いと「シリコン」という最終回答

量子コンピュータを実現するための量子ビットの候補は、一つではない。GoogleやIBMが先行する「超伝導量子ビット」、IonQなどが開発を進める「イオントラップ型量子ビット」など、様々な方式が覇権を競っている。

それぞれに長所と短所がある中で、Diraqが採用する「シリコンスピン量子ビット」は、長らく「本命」と目されながらも、製造の難しさという大きな課題を抱えていた。今回の成果は、そのシリコン方式が、他の方式を凌駕する決定的なアドバンテージを現実のものにしつつあることを示している。

ムーアの法則の再来?数兆円産業のインフラが使える圧倒的優位性

シリコン量子ビットの最大の利点は、現代のデジタル社会を築き上げてきた半導体産業との親和性にある。私たちのスマートフォンやPCに搭載されているチップは、シリコンウェハーの上に、ナノメートルスケールの無数のトランジスタを集積することで作られている。

シリコンスピン量子ビットは、このトランジスタと非常によく似た構造(量子ドット)の中に電子を閉じ込め、その電子の「スピン」と呼ばれる磁石のような性質を情報の0と1に対応させて利用する。つまり、既存の半導体製造技術を応用して、量子ビットを製造できるのだ。

これは、数兆ドル規模とも言われる半導体産業が60年以上にわたって蓄積してきた微細化技術、品質管理、量産ノウハウを、量子コンピュータ開発に流用できることを意味する。かつてトランジスタの集積度が指数関数的に向上した「ムーアの法則」のように、量子ビットの数を爆発的に増やせるポテンシャルを秘めているのである。

高くそびえた「品質の壁」

しかし、その道のりは平坦ではなかった。シリコン量子ビットは、理論上の優位性とは裏腹に、極めて高い品質管理が求められる。量子ドットを形成するシリコンと絶縁膜の界面に存在するごくわずかな欠陥や不純物が、電子の状態を乱し、致命的なノイズ源となってしまう。

そのため、これまでのシリコン量子ビット研究は、欠陥を極限まで減らした特殊な環境で作られた「ヒーローデバイス」に依存しており、大量生産のラインで同じ品質を再現することは絶望的に難しいと考えられてきた。多くの研究者が、この「品質の壁」に阻まれてきたのだ。

世紀の協業が生んだブレークスルー:Diraqとimecの挑戦

この高くそびえる壁を打ち破ったのが、Diraqの長年の研究に裏打ちされた設計思想と、imecが誇る世界最高峰の製造技術の融合だった。

Diraq:20年の研究が生んだ設計思想

Diraqを率いるDzurak教授は、20年以上にわたりシリコン量子コンピューティング研究を牽引してきたパイオニアだ。彼の研究チームは、既存のCMOS技術といかにして量子ビットを共存させるか、という課題に一貫して取り組んできた。今回のチップ設計には、ノイズの影響を最小限に抑えつつ、量子ビットを正確に制御するための様々な工夫が凝らされている。それは、まさに長年の基礎研究の賜物と言えるだろう。

imec:世界最高峰の製造技術が証明した可能性

一方のimecは、世界の主要な半導体企業が共同で利用する、最先端の製造技術を持つ研究開発拠点だ。彼らは、原子レベルで制御された高品質なシリコンウェハーの製造から、ナノスケールの精密な加工、そして厳格な品質管理に至るまで、チップ製造に関するあらゆるノウハウを持つ。

今回の共同研究では、imecがその持てる技術を最大限に活用し、Diraqの設計を現実のチップとして形にした。その結果、研究室レベルの特殊なプロセスではなく、量産を見据えた標準的なプロセスにおいても、量子ビットがその性能を維持できることが初めて実証されたのだ。

Nature論文が明かす技術の核心

『Nature』に掲載された論文は、この成果の技術的な信頼性を裏付ける詳細なデータに満ちている。

- 厳密な性能評価: 彼らは「ゲートセットトモグラフィー(GST)」と呼ばれる極めて厳格な評価手法を用いている。これは、単に計算の成功率を測るだけでなく、どのような種類のエラーが、どのくらいの頻度で発生しているのかを詳細に分析する手法だ。この分析により、チップの性能を正確に把握し、改善点を見出すことが可能になる。

- エラー原因の特定: 分析の結果、性能を制限している主要なエラーの原因が、シリコン結晶内にごくわずかに存在する核スピンを持つ同位体「シリコン29(29Si)」であることが突き止められた。これは重要な発見だ。なぜなら、エラーの原因が未知の物理現象ではなく、明確な物質に起因することが分かったからである。

- 明確な改善への道筋: さらに重要なのは、この29Siの問題には「同位体純化」という明確な解決策が存在することだ。天然のシリコンから29Siを取り除き、核スピンを持たない²⁸Siの純度を高めたシリコンウェハーを用いることで、エラーを大幅に削減できることが理論的にも実験的にも知られている。論文では、この同位体純化が「さらなる高性能化への明確な道筋」であると結論づけており、忠実度を99.9%以上へと高めることも視野に入っている。

世界が競う「ユーティリティスケール」への号砲

この成果は、学術的な興味にとどまるものではない。今、世界では量子コンピュータ開発を巡る熾烈な競争が繰り広げられており、その中心の一つが、米国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)が主導する「Quantum Benchmarking Initiative」だ。

DARPAが示す厳しい目標

このプログラムには、Diraqのほか、IBM、Google、Intel、IonQなど、世界の主要プレイヤー18社が参加している。プログラムが掲げる重要な目標が、「ユーティリティスケール」の達成だ。

ユーティリティスケールとは、量子コンピュータがもたらす商業的・実用的な価値が、その開発・運用にかかるコストを上回る段階を指す。つまり、単に「何か計算ができる」というレベルではなく、「ビジネスとして成立し、社会の役に立つ」レベルに到達することを目指す、極めて実践的な目標である。

この目標達成には、数百万の量子ビットを集積し、それらを誤り訂正しながら安定して動作させることが不可欠とされる。今回のDiraqとimecの成果は、そのための最も重要なボトルネックの一つであった「スケーラブルな製造」に突破口を開いたものであり、ユーティリティスケール達成に向けた競争において、シリコン方式が極めて有力な候補であることを世界に示したと言えるだろう。

未来へのロードマップ:残された課題と壮大なビジョン

もちろん、実用的な量子コンピュータの実現までには、まだいくつもの山を越えなければならない。

忠実度は99%の壁を越えたが、誤り訂正のオーバーヘッド(一つの論理量子ビットを作るために必要な物理量子ビットの数)を減らすためには、99.9%、さらには99.99%へと限りなく精度を高めていく必要がある。

また、今回は数個の量子ビットでの実証だったが、これを数千、数百万へとスケールアップしていく中で、量子ビット同士の干渉(クロストーク)や、膨大な量子ビットを制御するための配線、発熱など、新たな課題が次々と現れるだろう。

しかし、Diraqは明確なロードマップを描いている。それは、既存の半導体産業の力を借りて、これらの課題を一つずつ克服していくというものだ。彼らは、この技術を基盤に、やがては一つのチップ上に数百万、さらには数十億の量子ビットを集積することを目指している。

産業革命の始まり

Diraqとimecによる今回の発表は、量子コンピューティングの発展における分水嶺となる可能性がある。それは、技術の主戦場が「物理学の実験室」から「工学的な製造ライン」へと移り始めたことを告げるものだ。

もちろん、実用的な量子コンピュータの実現までには、量子ビットのさらなる大規模集積化、それらを制御する極低温エレクトロニクスの開発、そして量子アルゴリズムの成熟など、解決すべき課題はまだ山積している。

しかし、最も根本的なボトルネックの一つであった「どうやって高品質な量子ビットを大量に、かつ安価に作るのか?」という問いに対して、シリコン半導体技術という、極めて堅実でパワフルな答えが提示された。

シリコンバレーが築き上げた巨大な半導体産業の門が、ついに量子コンピューティングのために開かれたのだ。この扉の先に広がる未来は、まだ誰にも正確には予測できない。しかし、コンピュータの歴史が、そしておそらくは人類の未来が、再び大きく動き出す日が、着実に近づいていることだけは間違いないだろう。

論文

参考文献

Source link

コメント