10月25日~26日の2日間にわたってスーパー耐久第6戦岡山が岡山国際サーキットで開催されている。この岡山ではトヨタが新開発したミッドシップ4WDの新型車「GRヤリスMコンセプト」が投入されているが、次戦であり最終戦となる富士では液体水素カローラの進化版が投入される予定だ。

この岡山で、TOYOTA GAZOO Racingは質疑応答を実施。TOYOTA GAZOO Racing Company プレジデントの高橋智也氏、同 S耐全体リーダー 江口直登氏、トヨタ自動車 パワートレーンカンパニー ICE開発部 スポーツエンジン開発室長 坂井光人氏が出席した。

質疑応答では新型車「GRヤリスMコンセプト」に質問が集中したが、最後のほうで11月15日~16日に開催される最終戦富士に関する質問が出た。高橋プレジデントは、富士では液体水素カローラを走らせることを計画しているという。

その際には、「みなさんもいろいろ期待されていた、大きなアイテムも」と言い、超伝導技術を液体水素カローラへ導入することを示唆した。

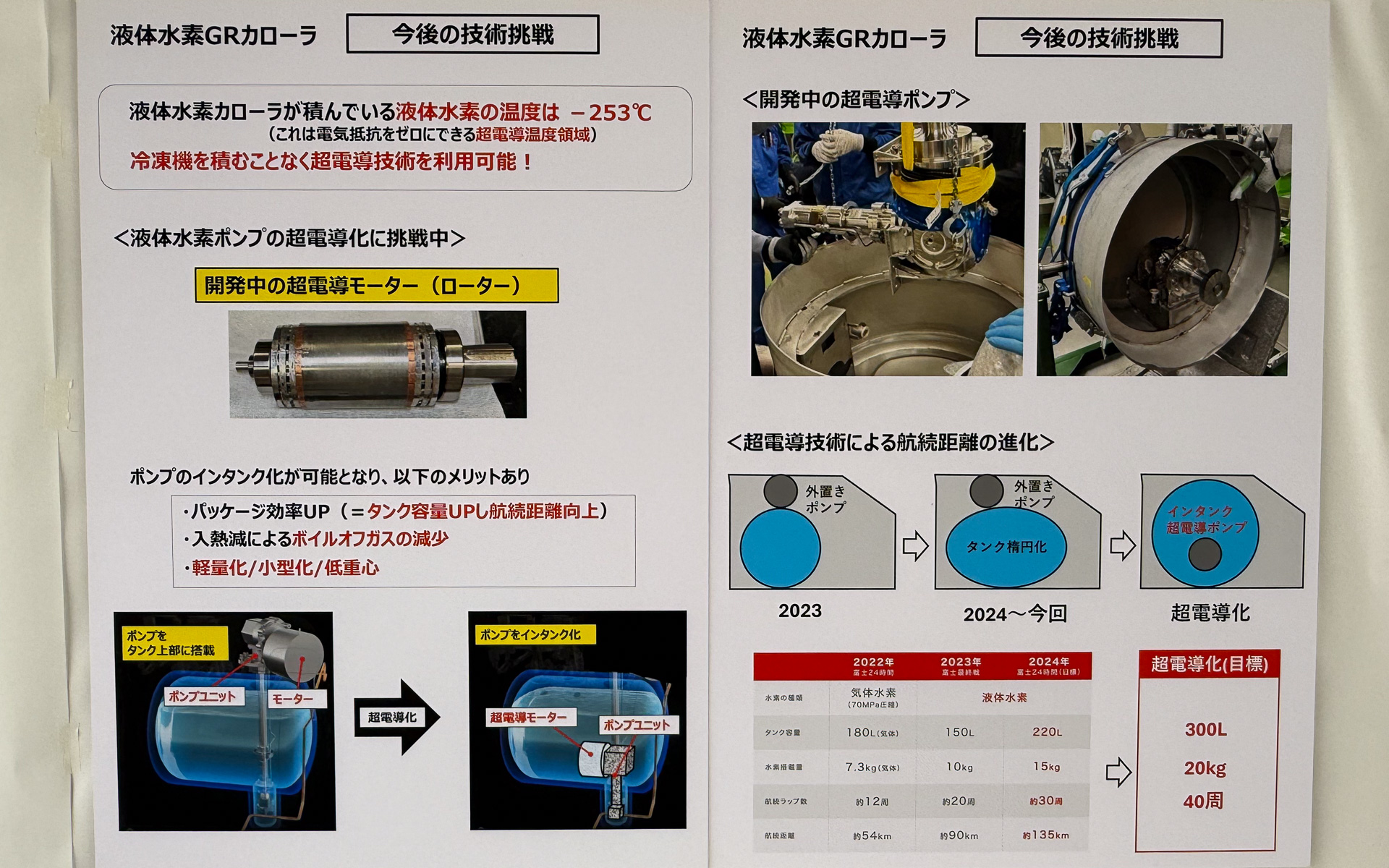

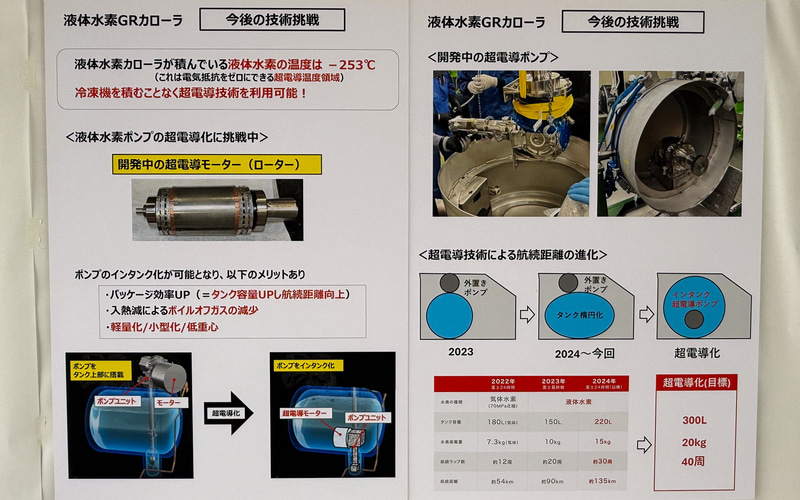

ご存じのように、液体水素カローラは超低温の液体水素を燃料に用いている。この液体水素を超低温で動作するモーターで燃料タンクから取り出し、熱交換を行なって常温へと変更。液体水素は常圧であるため、直噴に必要な圧力まで加圧してエンジンの水素インジェクターまで送っている。

この超低温で動作する電動モーターは、マイナス253℃の液体水素に使っており、オイルを使用することができない。そのため、純機械的に動いており、このモーターの寿命や能力が液体水素カローラの動作限界となっていた。

超伝導モーターは、この動作限界を引き上げようとするもので、マイナス253℃の液体水素中で動くため、電気抵抗がほぼゼロとなる超伝導効果が使用可能で、抵抗や発熱が大幅に下がるためにモーターの小型化も可能になる。

もちろん電力消費も下がるため、システム的な負荷も下がることになるだろう。

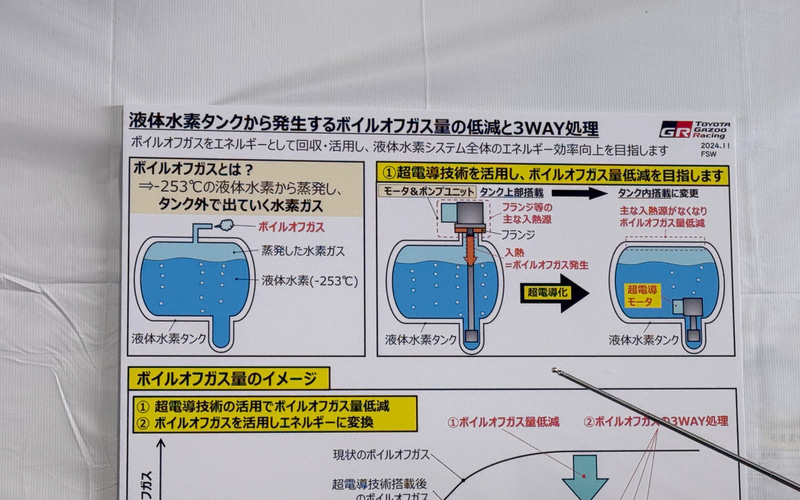

また、超伝導モーターの利用構想では、ボイルオフガスの削減も予定している。小型・高効率なモーターとなるため液体水素タンク内にモーターが入り、結果として自然発生しているボイルオフガスの削減も期待できるとする。

トヨタは、多様なメリットのある超伝導モーターを実戦投入することを、今回示唆した。

超伝導というと、JRが研究中のリニア新幹線が代表的な乗り物になる。そのほか、超強力な磁力を作ることができるため医療機器であるMRI(Magnetic Resonance Imaging、磁気共鳴画像)など極めて狭い分野で実用化されている。

そのような超先端技術を搭載したクルマが、サーキットを走ることになる。マイナス253℃の液体水素を用いる時点でロケット並の技術挑戦になっているのだが、トヨタは水素カローラで超電導技術までも手に入れようとしている。

その先に見えるのは、ラジエ-タレス車や燃料電池車であるFCEVの超伝導化かもしれない。ラジエ-タレス車とは、マイナス253℃の液体水素を吸熱剤として使用するクルマで、空冷機械であるラジエータを液体水素の熱交換によって実現しようというもの。水素の配管などはあるものの、マイナス253℃の温度をうまく利用すれば、従来のクルマのパッケージを変えていくこともできる。

一方、超伝導FCEVは、液体水素を燃料に用いるFCEVで、マイナス253℃の液体水素をうまく使って高効率なモーター駆動を実現しようというもの。FCEVであれば直噴機構が必要ないため加圧機構も不要で、よりシンプルな経路で液体水素を利用できる。

いずれも夢のクルマとなるが、トヨタの開発陣は超電導技術を手の内にすることで、そういったクルマの開発も視野に入れているのは間違いない。

コメント