生成AIプラットフォーム「Ai Workforce」を提供する、LayerXのAI・LLM事業責任者の中村 (X: @nrryuya_jp) です。先日シリーズB 150億円の資金調達、MUFG様との協業およびAi Workforceの生成AI基盤としての導入が発表されました。Ai Workforceの開発を今後より加速させていきます。(注: バクラクのAIエージェントとは完全に別です!)

この記事では、Ai Workforceの事業構想・戦略について、(公開できる範囲で)網羅的にまとめてみたいと思います。約9000文字と非常に長いので箇条書き三つでまとめると、

-

AIの登場でソフトウェア業界の構造が変化する中、

-

Ai WorkforceはAIエージェントに必要な4要素を備えるプラットフォームで、意図的にリッチなプロサービス込みでエンタープライズに提供され、

-

高速かつ、技術の進化で廃れないAI活用をもたらし、労働人口減少問題の解決に貢献する

といった内容です。

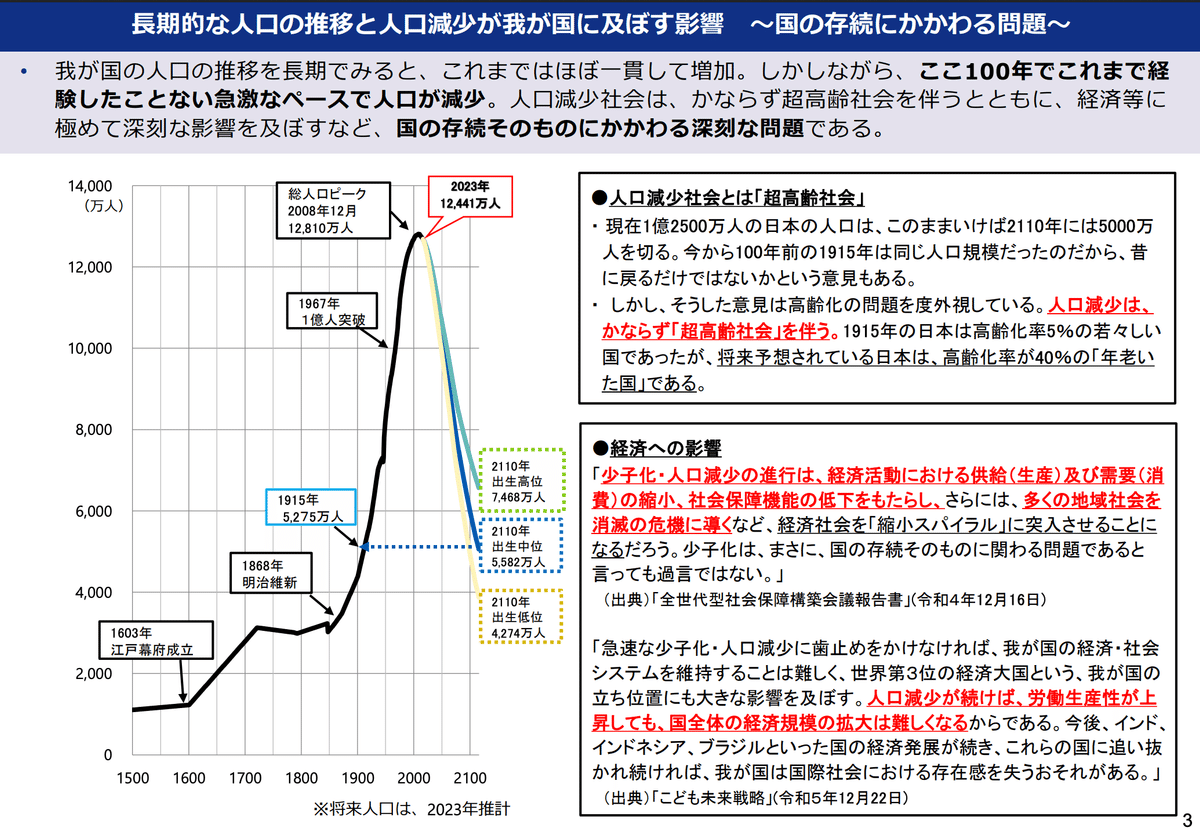

労働人口減少の問題を本気で解決する

ここで言うまでもありませんが、日本の人口減少、特に労働人口の減少は深刻です。我々の生活は誰かの労働によって支えられているわけですから、労働の減少はすなわち、我々の生活水準・QOLの低下に繋がります。

残された時間は意外と少ない

とはいえ、あまり実感が湧かない人や、「次の世代の人たちの話では?自分たちには関係ない」と考える人もいるかもしれません。しかし、労働人口は、今こうしている間も年々減少しているのであり、10年後の2035年には、外国人や女性、高齢者の就業者の増加を鑑みても、384万人分の労働力が不足するという見通しもあります。また、ここからの10-15年間は、来たる団塊ジュニア世代の引退に備える期間でもあります。

AIがラストチャンスかもしれない

IT・ソフトウェアで労働人口問題を解決する、というテーマは古くからIT業界で掲げ続けられていますが、成果は限定的だったように感じます。AIが進化した今こそ、本気でこのテーマに取り組める時だと考えています。しかし、ソフトウェアで労働人口減に抗う事業をやろうにも、そのための労働力が足りなくなってからでは遅いです。

これから2030年代に向けて、数百万人分の労働力を創出することが必要になります。これはユーザー数ではありません。数百万人の仕事を何割か削減するのではなく、数百万人分の労働力 (workforce) を生まないといけない。LayerXは2030年に全社でARR1000億円という目標を掲げていますが、この規模の労働力創出に貢献できれば自然と達成できるものだと考えます。

AIによりソフトウェアの境界は溶けていく

なぜそこまでAIに期待できるのか?について説明します。

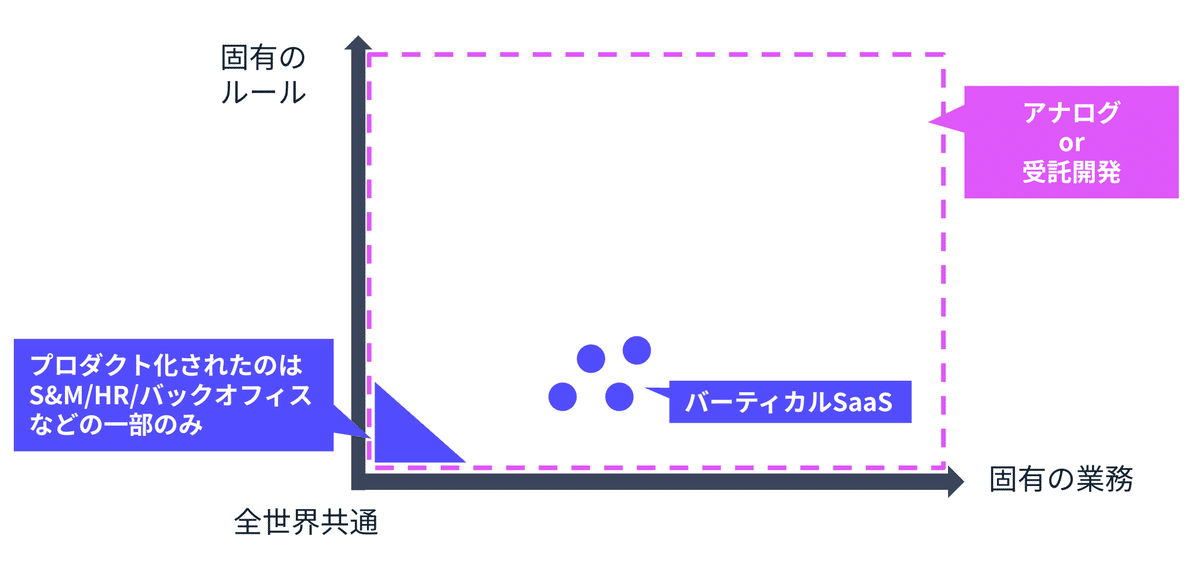

従来のソフトウェア市場

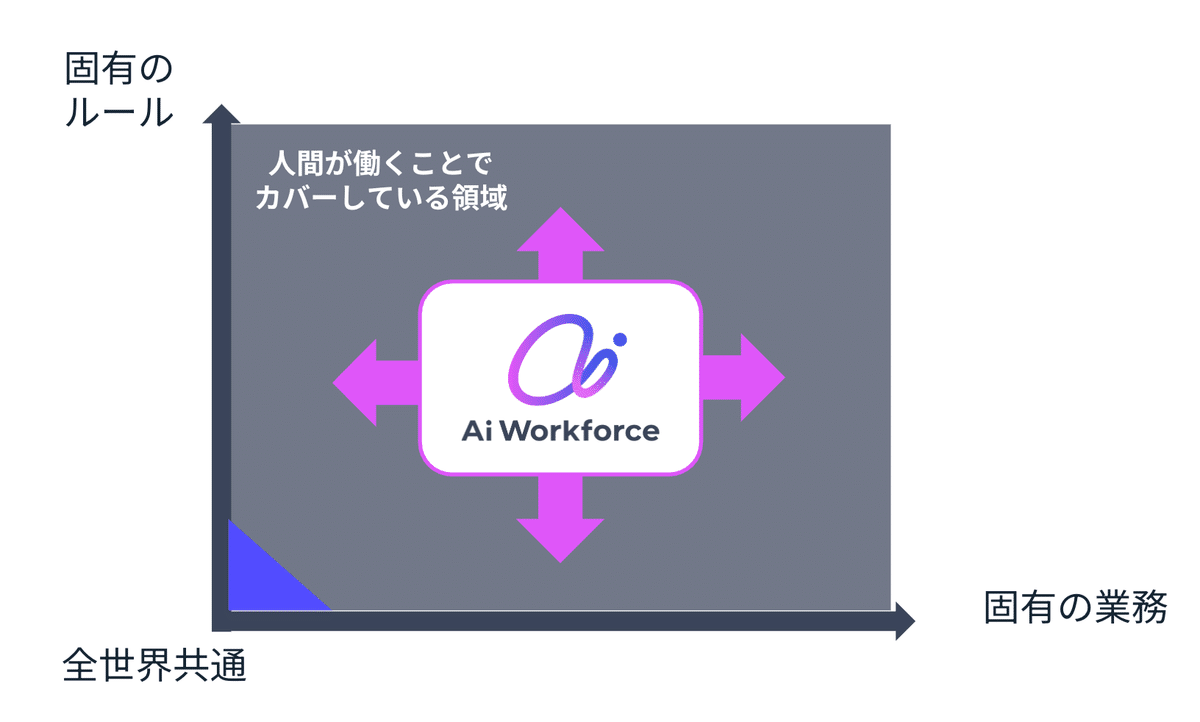

法人向けソフトウェアの市場は基本的に、セールスやコーポレートといった、多くの企業で類似性の高い業務領域から盛り上がっていきます。一つのソフトウェアで多くの企業をカバーでき、市場が大きいためです。世の中の業務を、その業務の固有性について下記のようにマッピングすると、左下の領域から広がっていると捉えられます。

右上に近い領域は、便利なソフトウェアを開発・提供するインセンティブが乏しいため、良い製品が存在しないか、もしくは、一部の領域のみ、受託開発により一品ものの高価なシステムが稼働しています。

特に伝統的な業界やエンタープライズの領域では、固有のルールの多さが課題になります。例えば、稟議や契約など、業務の種類自体は一般的であっても、独自のフォーマット、フロー、基準が多いことが、ソフトウェアとして標準化して提供することを難しくしています(図の左上の領域)。結果、多くのスタートアップが、IT企業や中小企業向けからPMFして、エンタープライズに苦戦している現状があります。

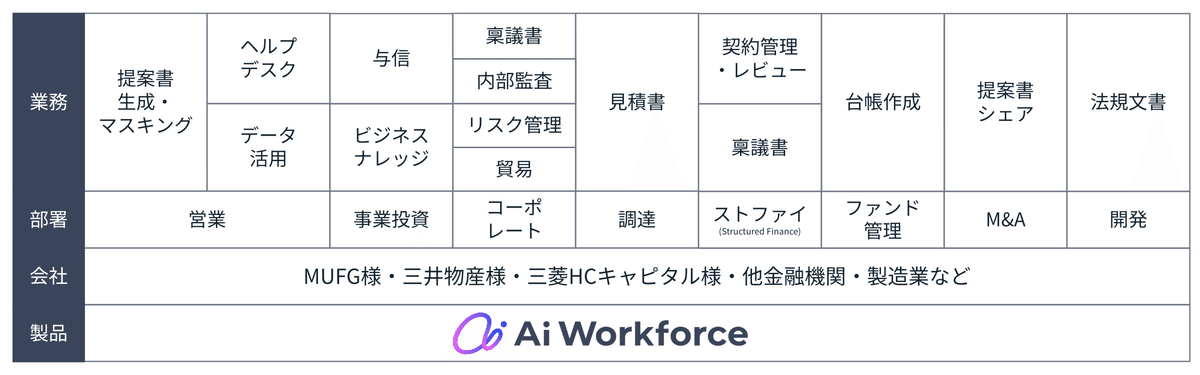

Ai Workforceで起きていること

上記とは少し違うことが、我々の提供するサービス「Ai Workforce」で観測されています。Ai Workforceは既にMUFG様や三井物産様をはじめとする日本を代表するエンタープライズに導入されており、下記は既に導入済み・もしくはトライアルにより実現性が確認できているユースケースの一覧です。

ほとんどが、企業ごとの固有性が高く、従来あまりソフトウェア製品がターゲットにしてこなかった領域です。

AIの適応力が壊すソフトウェアの壁

従来のビジネス向けソフトウェア製品は、製品ごとにカバーできる業務範囲や業種・業界などの「テリトリー」がありました。上記のAi Workforceの取り組みを通して感じるのは、AIの持つ適応力によりこのテリトリーの「境界線」「棲み分け」が壊れつつあるということです。

ここで、AIの適応力とは大きく分けて二つあります。一つ目はユーザーインターフェースの適応力です。従来は扱うビジネスロジックやデータの構造によってUIが分かれていたのが、AIを軸にUIを構成することで、必ずしもその必要がなくなったことです。

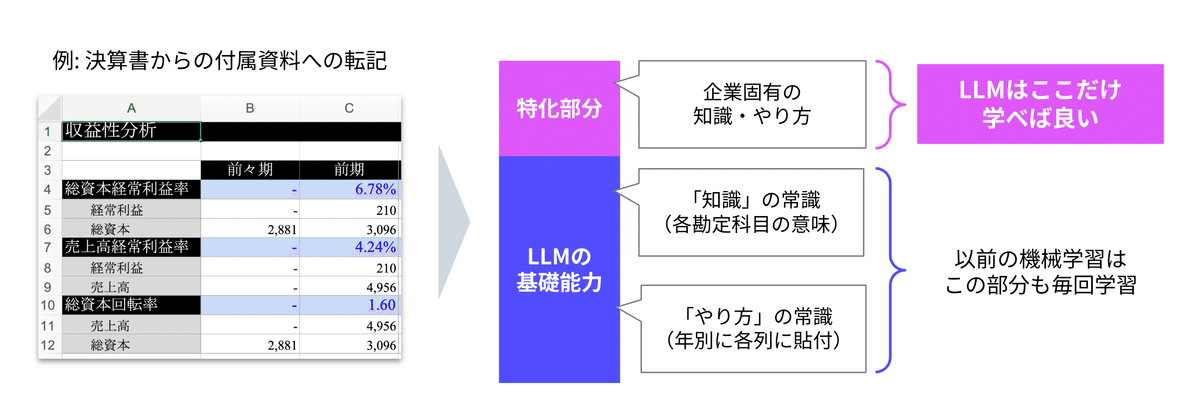

二つ目は、ロジックの適応力です。事前学習されたLLMは、広範な分野において、高度な教育を受けた人間のレベルの能力を備えています。タスクごとにゼロからデータを集めて学習せずとも、その会社のそのタスクに特化した部分を学ぶだけで済みます。

ソフトウェアの転換点

上記により、従来のビジネス向けソフトウェアに存在した

-

ニッチ業務は市場が小さいのでターゲットにしにくい

-

エンタープライズはSaaSでカバーするのが難しく、一社ごとに個別開発するしかない

-

同じ業務領域でも、運用・ルールが異なる会社には横展開できない

といった「当たり前」が変わる、大きな転換点にいると考えています。一つのソフトウェアが全ての仕事カバーするというわけではなく、ソフトウェア製品の棲み分けはもっと大雑把になり、境界線が再定義されるタイミングであろう、という意味です。

まずはエンタープライズから & グローバルへ

労働人口減少の影響を受けやすいのも、AIによるソフトウェアの革命のポテンシャルが高いのも、企業ごとの業務の固有性が高いエンタープライズだと考えています。よって、Ai Workforceはまずエンタープライズをターゲットに展開しています。

そして、海外への展開にも取り組んでいます。労働人口減少は、いずれ多くの国が向き合う共通の問題です。既に、国内のエンタープライズのお客様の海外ブランチの導入が進んでおり、北米を中心に少しずつ海外企業との商談も行っております。

Ai Workforceのプロダクトビジョン

上記のミッションを実現するための、Ai Workforceの具体的な中身について説明していきます。

AIの柔軟性を活かす「AIオンボーディング」

前述したAIの柔軟性を活かすのは実際には簡単ではありません。人間の新入社員と同じで、いくらAIが優秀でも、何も教えてもらえず、社内のリソースを活用できず、乱雑な指示だけ受ける状況では、活躍することが難しいからです。適当な数百文字のプロンプトで済ませるのではなく、人間と同じようにAIという新入社員も丁寧に育成していく必要があります。これを「AIオンボーディング」と呼んでおり、Ai Workforceのコアとなるコンセプトです。

ワークフローからエージェントへ

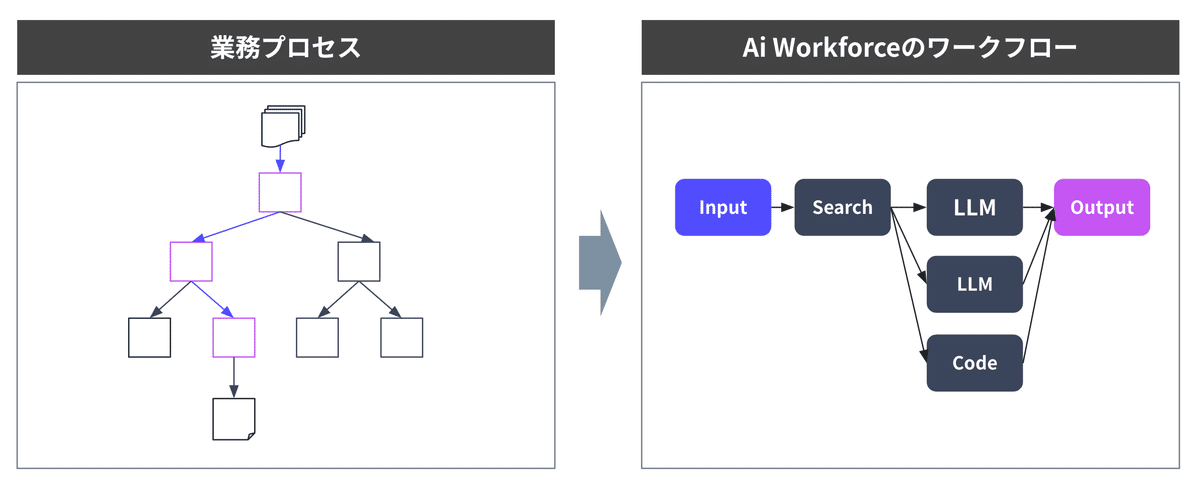

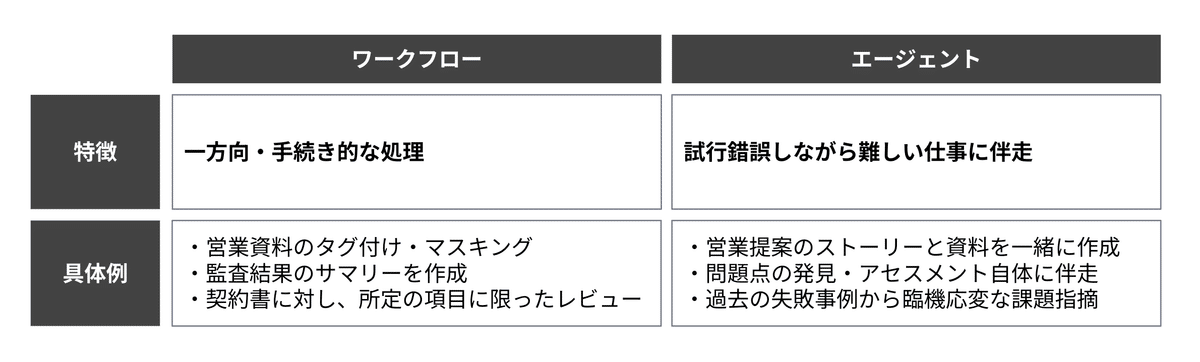

Ai Workforceの詳細について説明する前に、直近のAi Workforceの進化の方向性について説明します。まず、AIによってソフトウェアのテリトリーが再定義された中で、Ai Workforceの最初のターゲットは、いわゆるドキュメントワーク、つまり、「比較的型のある手続きで、ドキュメントをインプットしてドキュメントをアウトプットする」タイプの業務でした。ドキュメントは例えば、決算書、稟議書、営業資料、契約書などです。アウトプットは具体的には、ドキュメントから情報を抽出して別のファイルに転記することや、レビューを加えること、新しいドキュメントのドラフトを作ることなどがあります。従来のルールベースのシステムでは難しい知的な判断が必要だが、一定のルールを反復する単純性があるという点で、知的単純作業と呼んでいました。

これらはAi Workforceの開発を開始した2023年の初期のLLMでも実現できた、 “low-hanging fruits” 的なユースケースでした。具体的には、Ai WorkforceではAIワークフローの機能があり、業務の手続きを複数のタスクの列として定義する仕組みで、多様な業務を実現していました。

しかし、基盤モデルの進化およびエコシステムの成熟を土台に、より難易度も価値も高い、AIエージェントの基盤へとAi Workforceは進化しています。

ホワイトワーカーの仕事において、必ずしも成果物はドキュメントだけではありません。下記の例の通り、ドキュメントはむしろ副産物でしかないこともあります。

-

営業の仕事において、大事なのは営業の提案そのものであり、資料はあくまでそのコミュニケーション手段

-

内部監査やリスク管理の業務は、その証跡としてレポートを作成することはあれど、本質的には適切性を確認する、もしくは問題点を発見するのが目的

AIワークフローからAIエージェントへの進化より、このような、より本質的なアウトプットに向けて人と伴走することを目指しています。AIワークフローは消えた訳ではなく、引き続き型化しやすい業務を安定的に実行するための仕組みとして内包されており、具体的には、AIエージェントの内側でワークフローが呼び出される形となります。

プラットフォームと個社向けのセットアップ

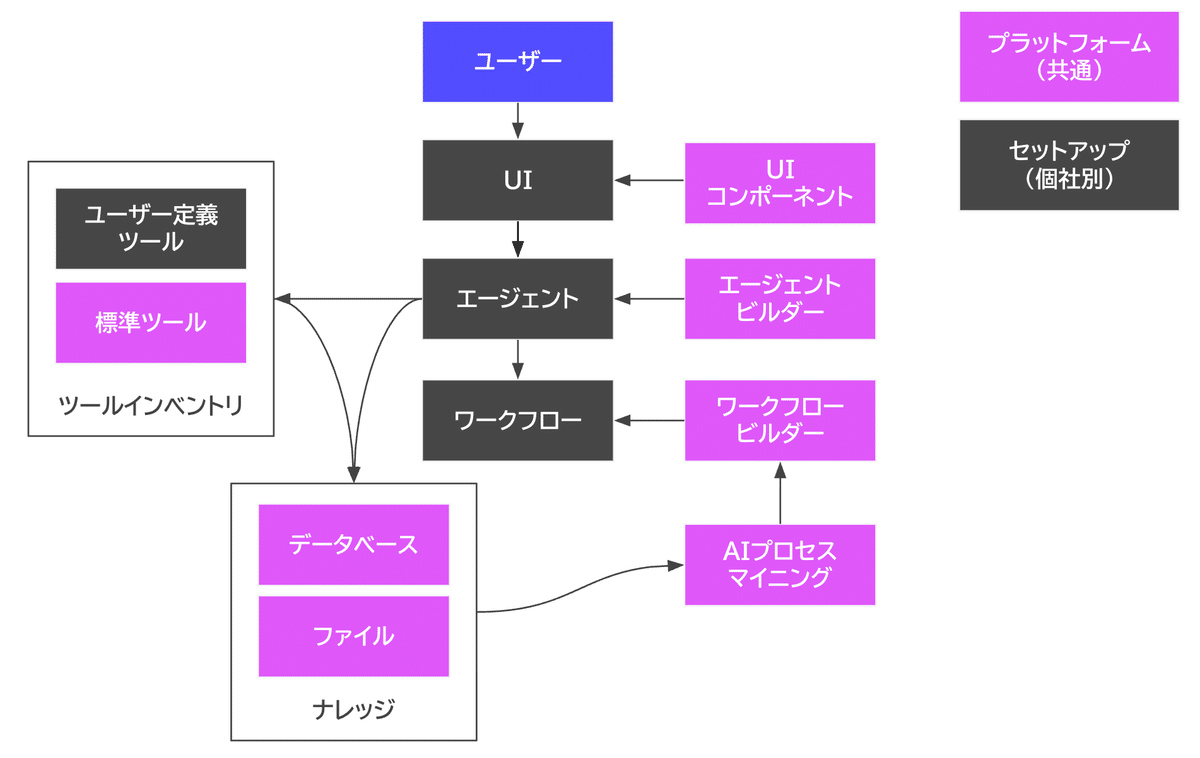

Ai Workforceのビジネスモデルは、顧客横断の共通のプラットフォームと、プラットフォームの機能を使ってお客様別にセットアップ(AIオンボーディング)を行うためのプロフェッショナルサービス(後述)の組み合わせで成立しています。

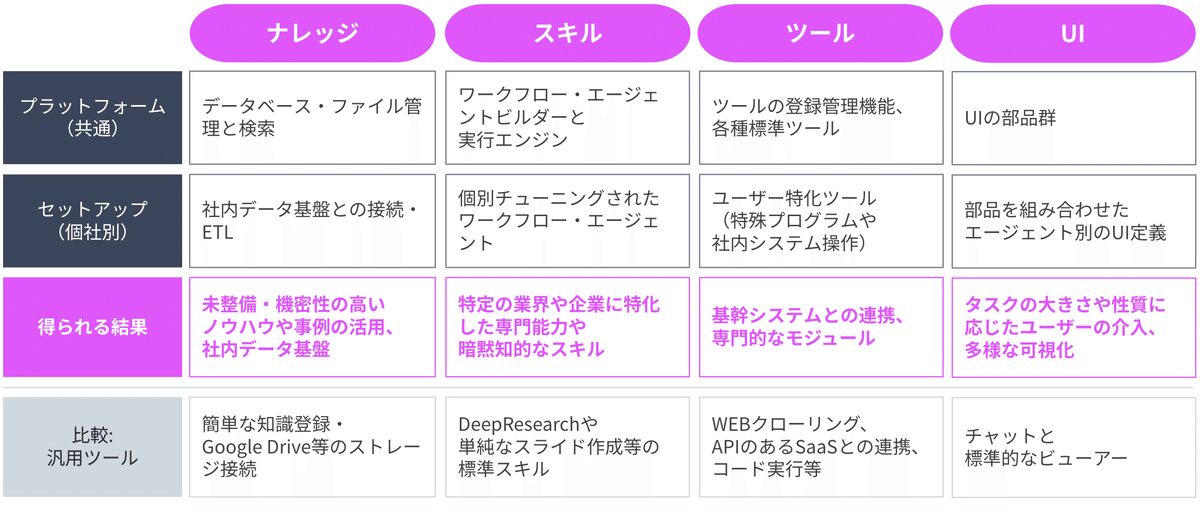

そもそも、AIエージェントが活躍するために必要な要素は下記の4つだと考えています。

-

ナレッジ: タスクの遂行に必要な背景情報、ノウハウや過去の事例などの情報

-

スキル: タスクを安定的にこなすための体系的に習得された能力

-

ツール: タスクの遂行に必要な外部のサービスや便利なプログラムなどの道具

-

UI: タスクの遂行中に適切に人間のユーザーが介入するためのインターフェース

Ai Workforceは下図の通り、上記の4つに対応した共通の仕組みや部品をプラットフォームとして備え、それを組み合わせて一社ごとにセットアップしていきます。

結果的に、ChatGPT AgentやManus, Gensparkなどの既存の汎用的なAIエージェント製品(上図最下段)とは大きく異なるAI活用が実現できます。

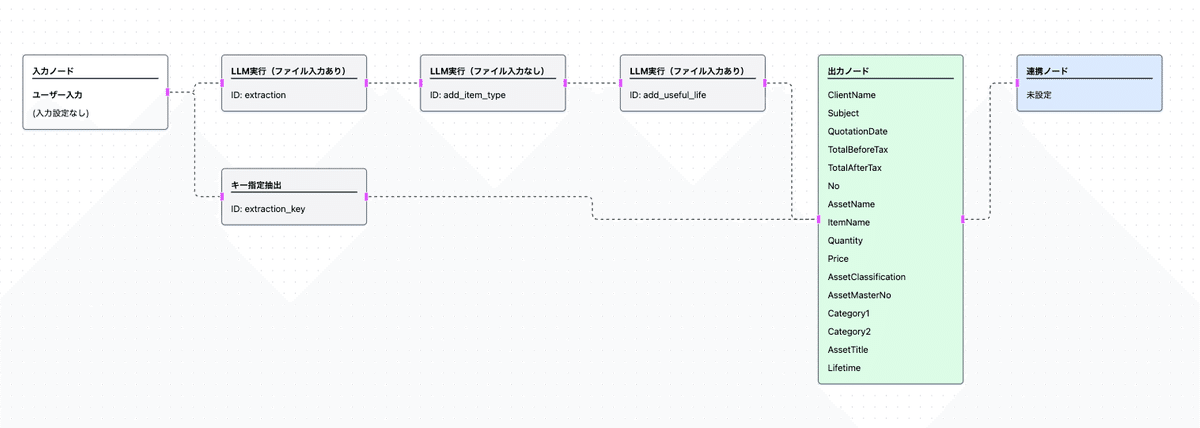

AIにどうスキルトランスファーするか

上記で「スキル」に記載している「ワークフロー・エージェントビルダーと実行エンジン」について解説します。まず、Ai Workforceにおけるワークフローやエージェントは、独自のYAML形式のフォーマットで定義されます。AIがどういうデータをインプットして、どのようなナレッジ・ツールにアクセスし、どのようなプロセスで処理を行なっていくのかが定義するものです。(DSLといえます。)

そして、このYAMLをGUIから設定するための、ワークフロー/エージェントビルダーが存在します。

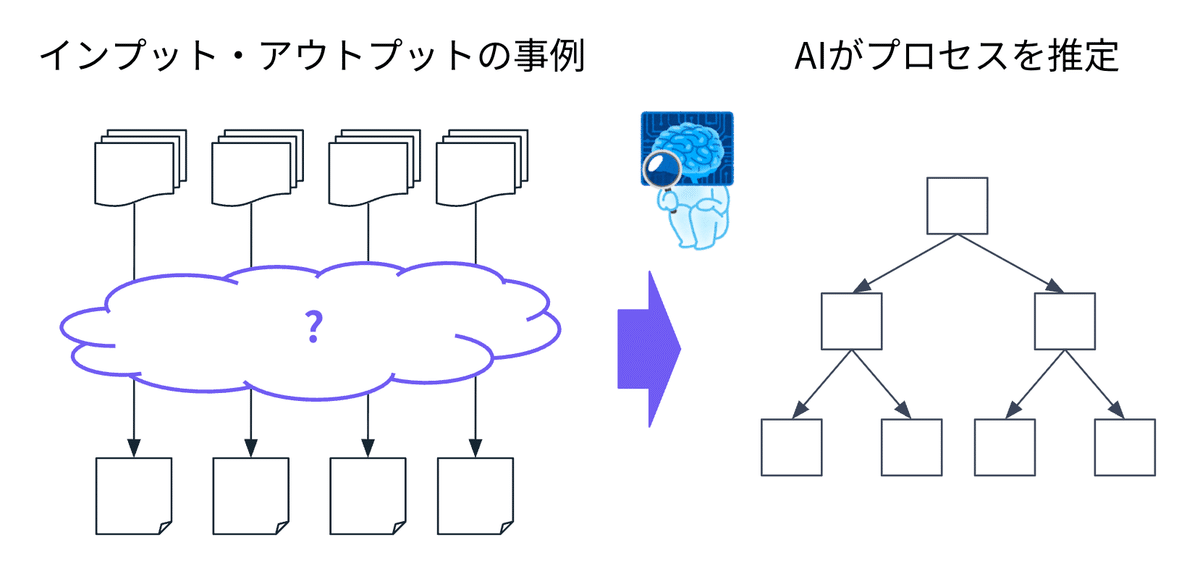

AIオンボーディングを自動化する「AIプロセスマイニング」

現状、上記のビルダーを使った設定は、プロフェッショナルサービスもしくはお客様において人力で行なっています。しかし、人力でできる範囲には限界があるため、業務プロセスの発掘からワークフロー・エージェントへの落とし込みまでAIで自動化することで、デリバリーをスケールさせることを目指しています。これを「AIプロセスマイニング」と呼んでおり、積極的に研究開発を行なっています。

将来的にはfine-tuningのアプローチでよりなめらかにAIにスキルを習得させることも想定していますが、現時点では、上記のYAMLのような構造的な形とその自動生成の方が、早く多くの業務をAI化できると考えています。

プラットフォーム開発とラストワンマイルを両方やる

上記の通り、プラットフォームを適切に活用する上で、プロフェッショナルサービス(以下略: プロサービス)の存在は必要不可欠です。ビジネスとエンジニアリングで最低一名ずつアサインする形が一般的ですが、それぞれイメージとしては、「そのお客様にとっての、AI活用のCPO・CTO」の役割に相当します。

特に、Ai Workforceのプラットフォームを使ってお客様の最前線で問題解決に当たる役割として、Forward Deployed Engineer (FDE) というモデルを採用しています。これはLayerXが創業時から参考にしているPalantirのモデルとして有名なものです。具体的な中身については、既に色々発信(コンサルタント・FDE)しておりますのでそちらをご覧ください。

コンサル・FDEは役割ではなくビジネスモデル

プロサービスを前提としたソフトウェアビジネスを考える時、その上段のビジョンが重要だと考えます。「先にプロダクトがあって、実際デリバリーし始めると大変だったので、仕方なくプロサービスを導入した」という考え方は間違いと思います。そうではなく「先にお客様・社会の非常に価値がある、でも難しい課題を解きたい、というゴールがあり、その解決のアプローチを設計した結果、顧客横断のプラットフォームの土台と、その上で輝くプロサービスが必要」という順番であるべきです。PalantirのFDEを真似する企業が増えていますが、ここを間違えると、実態として受託開発やSESと変わらない感じになりがちで、英語圏では「なんちゃってFDE」の問題がよく議論されています。

例えば、「プロサービスの効率化のためにプラットフォームがある」みたいな発想になりがちですが、少なくともAi Workforceではそうではありません。もちろん個別の機能としてプロサービスの作業を効率化するものはありますが、プラットフォームの主たる役割はそこではなく、お客様の最重要課題を解くために、プロサービスのクリエイティビティが余すことなく発揮されることです。プロサービスが「好き勝手大暴れ」しても大丈夫なように、プラットフォームとその外側の境界線を適切にデザインする必要があります。

そもそもなぜラストワンマイルまでやるのか?

エンドユーザーまで届ける「ラストワンマイル」はやらずに、プラットフォームにフォーカスし、アプリケーション開発者・開発企業を顧客とした事業の形もありえますし、むしろそちらの方が多いといえます。しかしAi Workforceでは、両方をやり切ることを目指しています。はっきり言ってとても大変ですが、敢えてやりたいと思っています。

我々は「AIがビジネスにもたらすインパクト」について、今の世の中の平均値よりもはるかに大きな期待を持っています。その夢を描き、戦略とアーキテクチャに落とし実現する上では、今は自分たちで作って届ける方が、お客様への価値提供としても、労働人口の問題を本気でAIで解決するというミッションの達成に向けても速いと考えています。

事業成長という意味でも、プラットフォームとラストワンマイルの相乗効果の価値はとても大きく、その代表例であるPalantirは成長率50%程度で四半期売上約1500億円に達しており、時価総額は記事公開時点でトヨタを優に超えています。以前はPalantirはスケールしない、SIerと変わらないといった話をよく聞きましたが、手のひら返しの評価を受けています。

パートナー様とのコラボレーション

一方、プロサービスの部分について、必ずしも内部の組織でカバーするだけではなく、コンサルやSIerのパートナー企業様と一緒にAi Workforceを届ける想定です。(ただし、あくまで、一緒にお客様の課題を解決する「パートナー」であって、SIer様をエンドユーザーとしたプラットフォーム事業というわけではありません。)

本日、野村総合研究所グループのNRIデジタル様とのパートナーシップも発表させていただきました。今後パートナー様との協業により積極的に取り組んで参ります。

ソリューション化

ラストワンマイルまでやり切るためのもう一つのテーマが、業界・業種ごとの「ソリューション化」です。Ai Workforceは、プラットフォームとしては、従来のソフトウェア市場における業界・業種の壁を壊していきますが、全体的な活用方法と、認知していただくためのブランドは、業界・業種ごとに体系化していくことを考えています。

第一弾として、先日リース業界最大手の三菱HCキャピタル様の導入事例と合わせ、「リースソリューション」をリリースし、リース業界向けのセミナーを実施しました。従来スタートアップや専門のソフトウェアがあまり入ってこない業界における新しいソリューションということもあり、リース業界の多くの企業様に集まっていただき、デモ用のPCが足りなくなるほどの大盛況でした。

他にも沢山のソリューションを開発中で、今後続々とリリース予定です。

Ai Workforceが企業にもたらすもの

ユーザー企業一社の視点で、Ai Workforceの位置付けと、もたらすインパクトについて説明します。

AI戦略の実行基盤

一つのプラットフォームで、幅広いユースケースを実現できることで、企業のAI戦略を実現する標準的な基盤になるだけではなく、戦略の実行スピードを圧倒的に加速することができます。特にエンタープライズにおいては、新しいソフトウェアを導入する際、

-

インフラのセットアップ(特に、セキュリティの観点で、シングルテナントやお客様側の環境でのセットアップの場合は重たい)

-

取引先登録、契約締結

-

セキュリティチェック、運用ルールの整備

といったステップに非常に時間がかかります。しかし、一度Ai Workforceのプラットフォームが導入されれば、二つ目、三つ目のユースケースについては、上記のステップをかなり省略することができます。AI活用はとにかくユースケースが広く、また、技術進化により広がり続けるため、スピードを担保する仕組みはとても重要です。

部署・業務横断で一つのプラットフォームの上にまとまることで、システム、データ、ノウハウのサイロ化も防ぐことができます。ある意味、AIという新入社員が色々な部署で活躍するための「AI社員用の人事部」のような存在です。

具体例として、三菱UFJ銀行様とは戦略的パートナーシップを締結し、Ai Workforceの活用による企業変革実現および新規事業創出に向けて協業しております。営業提案書づくり、契約書作成や財務資料チェックなど、60にも及ぶ事例が挙がっています。

AIで競争優位性を作る

AIを単なる業務効率化ではなく、企業の競争優位性の根幹につなげるには?という問いがありますが、肝は下記の三つだと考えます。

-

圧倒的にビジネスのスピードを上げる

-

各社共通性の高い非競争領域ではなく、自社の固有性の高い業務領域でもAIを使う

-

ユースケース単体でROIを考えるのではなく、組織・バリューチェーン全体をどう変革したいのかを考える

AI戦略の実行基盤として、固有性が高い業務も含めて幅広く対応できるAi Workforceで、この三つを実現できると考えています。

基盤モデルの進化により価値が高まるプラットフォームへ

もう一つ、AIへの投資に関する問いの一つが、基盤モデル自体が進化したら、せっかく今開発投資したシステムが無駄になってしまうのでは?というものです。今実現できるユースケースに特化して開発したシステムではその懸念があります。企業におけるプラットフォームはそうではなく、技術の進化によって価値が高まるものであるべきです。

今後もLLMがテキストを処理する速度・コスト・精度は改善されていき、「1プロンプト」で完結するタスクの幅は広がると思われます。しかしそれはあくまで上記で述べた4つの要素(ナレッジ・スキル・ツール・UI)が揃った場合です。Ai Workforceは、AIエージェントが働きやすい環境を作るものであり、使えば使うほど資産となって活かされ続けると考えます。

最後に

GPT-4が登場した後の2023年に事業参入し、今の技術だからこそできることは何か?をゼロベースに考え、もがいてきた結果、非常に巨大な領域にチャレンジするチケットを得られたと思います。LayerXが過去事業で取り組んできた、新技術を軸に事業開発してきた経験や、お客様との信頼関係、エンタープライズ向けにプロダクトを作りきれる覚悟と力を持ったチームがあったからこそ得られたものです。

上記で述べた、AIによる労働人口減少への挑戦、プラットフォーム構想、AIによるエンタープライズの競争力強化などは、いずれも、言うは易し、実現は非常に難易度の高いテーマですが、やり切りたいと思います。

AI・LLM事業部では積極採用中です!

SWE、PdM、SRE、FDE、デザイン、リサーチャー、アカウントエグゼクティブ、コンサルタント、事業開発、BizOpsなど、多方面で採用中です!また、将来的な事業部CxO・事業部VP候補のポジションも沢山空いております。

Source link

コメント