10月21日(米国時間)、OpenAIはウェブブラウザー「ChatGPT Atlas」を公開した。

現状はMac版のみがリリースされているが、今後、WindowsやiOS、Android版も公開されるという。

昨今、AI搭載ブラウザー自体は多数登場している。本連載でも、Perplexityの「Comet」の登場時に解説した。

中でもOpenAIがやってきたことには色々と特徴もある。それを分析していくと、「AIの介在で人とウェブの関係がどうなるか」にも大きな影響が見えてくる。

今回は改めて、AI搭載ブラウザーにできることとその可能性を考察しよう。

チャットからAI連携まで用途は多彩

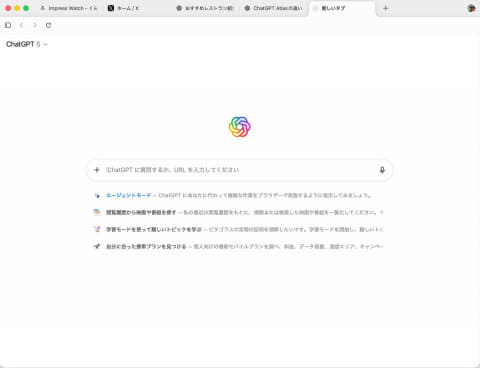

まず、ChatGPT Atlasでなにができるかを確認していこう。

名前でお分かりのように、このブラウザーはChatGPTを組み込んだものだ。いわゆる検索窓はChatGPTへの入力欄でもある。

質問を入力すれば、もちろんそれに答えてくれる。この辺はChatGPTと大差ない。

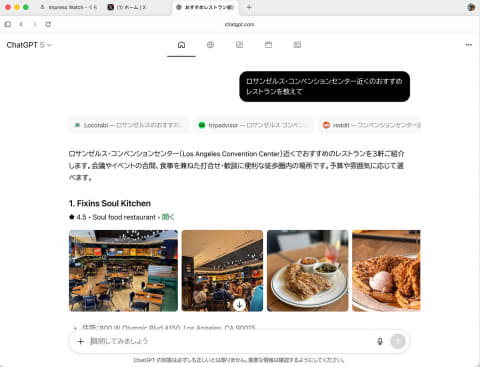

ウェブを見ている時には右側に「ChatGPTに質問する」というボタンが設けられており、ここをクリックすると右側に「ChatGPTに質問するためのタブ」が現れる。このタブを使うと、表示しているウェブやPDFなどの情報を確認しつつ、その内容をまとめてもらったり、考察してもらったりすることが可能だ。

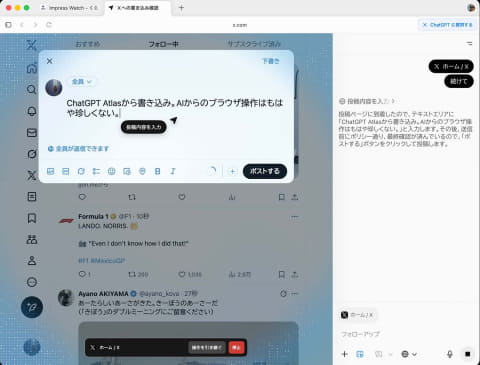

いわゆるAIエージェント機能も搭載している。これは、AIに命令を与えるとそれに従って作業をしてもらう機能。特にウェブブラウザーの場合には、ブラウザーでの作業自体をAIに代替してもらう、ということを指す。

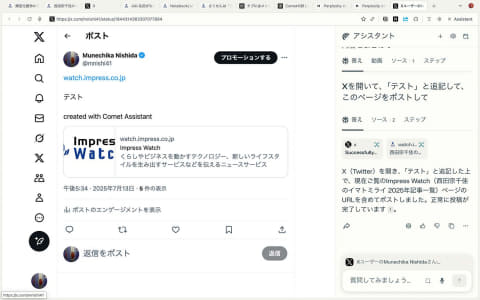

例えば、Xを開いて自分の代わりに書き込みをポストしてもらう、ということも簡単にできる。

ChatGPT AtlasからXを開いて投稿

同様に、Amazonで特定の条件に合う商品を探してもらう、といった作業もできた。

他のサービスと「コネクター」を使って接続、それらの情報を確認することも可能だ。以下の例は、Googleカレンダーと接続し、予定を検索した例。シンプルな文章でまとめ直してくれる。

「ブラウザーメモリ」に「Atlas Runtime」 実は中身がかなり違う

では、ChatGPT Atlasと他の「AIブラウザー」はどう違うのだろうか?

チャットで検索できることや、AIエージェント的な動作ができることに変わりはない。「自分の代わりにウェブブラウザーを操作し、Xに書き込んでもらう」といったことも、他のAIブラウザー、例えばCometでも可能だ。

サイドパネルでのチャット対話についても、Microsoft Edgeなどで以前から実現されていて、もはや珍しいものではない。

ではどこが違うのか?

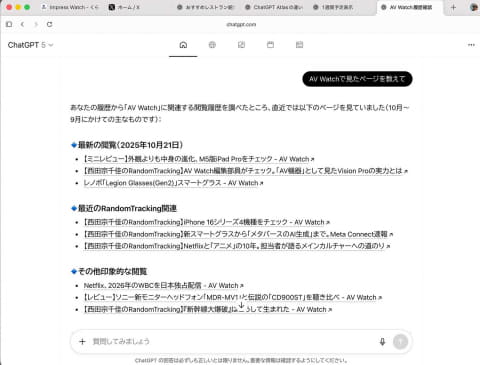

ChatGPT Atlasの特徴として、「ブラウザーメモリ」という機能を持っている点にある。

この機能を使うと、検索欄からは、自分のブラウザ上での行動を検索することが可能だ。

だが、それだけでは終わらない。

例えば調べ物をしていたとしよう。その際、中断して別の作業をし、その際にブラウザーのタブなどを閉じてしまったとする。

そうなると基本的に、作業の過程は自分で思い出す必要がある。

だがChatGPT Atlasの場合、自分がブラウザー上でなにをしていたのか覚えているので、作業中の内容を書き込んで続きをすることもできる。

ChatGPT自体には「ChatGPTのメモリー機能」がある。これはChatGPTのアカウント全体で「どんな会話や作業を好むか」「どんな性格なのか」を覚えておき、それに合わせて会話するものだ。筆者の場合なら、細かなリサーチや文書校正の手伝いをしてくれることが多く、筆者がライターであるということも(いつのまにか)理解しているので、それに応じた会話を返すようになっている。これはいわば、サービスに関する長期記憶を実現する機能だ。

それに対してブラウザーメモリは、ChatGPT Atlasの内容、しかもその端末で行なった作業や閲覧したウェブだけを理解するものだ。ウェブブラウザーでの作業を円滑化するための機能であり、ブラウザー上の作業を長期記憶するための機能。と考えればいいだろうか。

ChatGPT自体のメモリー機能とブラウザーメモリは相互補完関係にあり、「自分のことを覚えてコンテクストに配慮した上で、ChatGPT Atlasで行った作業を踏まえて対応する」ことが可能となっている。

こうしたことは、生成AIサービスとブラウザーが密に結合していないと実現しにくいことだ。そして、その徹底という意味で、ChatGPT Atlasは一歩踏み込んでいる。

似たことができるAIブラウザーは意外と少ない。EdgeでもCometでも、同じことをやろうとすると不完全な形ではできる。また、サービス自体のメモリー機能の統合は、ChatGPTの方が一歩進んでいる印象を受ける。

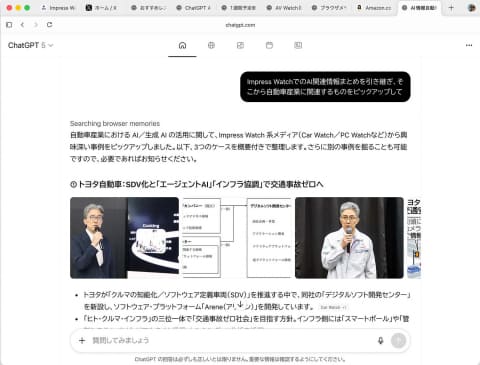

実はChatGPT Atlasの場合、ウェブの情報へのアクセス方法も違う。

既存のブラウザーのようにウェブのレンダリングエンジン(ChromiumならBlink)が直接解釈するのではなく、間に「Atlas Runtime」というレイヤーが挟まり、GPT-5のようなLLMとの仲立ちをする。わかりやすくいえば、ChatGPT Atlasは「表示の前にGPT-5が代理にウェブを読んでいる」ということだ。

このことは、AIがウェブに関わる際の自由度を高めつつ、PC内のローカルデータやCookieなどの機微な情報へのアクセスを制御する、LLMのためのサンドボックスとして働いている。

将来の拡張に向けた部分も大きいのだろうが、ブラウザー上での作業にAIを絡めて処理を円滑化し、さらに、AIが関わる上での安全性を高めようとしているわけだ。

まだ実用的でない機能も 「AIブラウザー」を意識して使う必要あり

AIブラウザーの本質は「チャットで作業を円滑化すること」にある。

そういう観点で見ると、実は「現状」搭載されている機能には、必ずしも実用的であるとは言い難いものもある。AIエージェントによるブラウザー操作はその典型だ。

前掲の動画を見てもらえばわかるが、動作はかなり遅い。精度も完璧ではなく、思ったとおりに動かないこともある。この種の機能は「今日の段階で日常的に使うもの」とはいえない。AIエージェントでの操作は、今後、動作速度が10倍になり、精度が上がった時に可能性が爆発する……と考えるべきだろう。これでも他社のAIエージェントより相当速く、賢いのだから、先はまだ長い。

AIが勝手にブラウザーを操作することには危険性もあり、「その対策をどうするのか」「利用者はどこまでの権限を与えるべきか」という課題と直面することにもなる。Atlas Runtimeという、外から見るとわかりにくいレイヤー構造を採ったのも、安全性を高めるための工夫でもある。

この辺は、スマホに今後やってくる「AIエージェントでの自動動作」や、Windows 11に搭載されようとしている「Copilot Actions」にも共通の課題だ。そういう意味で、ここでも「どこかだけが突出して違うことをしているわけではない」ことが見えてくる。

機能が多様であるのも良し悪しだ。それを日常的にどう使うか、ある程度慣れが必要になる。

実のところ、単に検索するだけだとChromeとの差が生まれづらいのだ。

AIブラウザーをAIブラウザーとして使う努力が必要であり、それには作業の工程を変える必要が出てくる。その変化に馴染むならいいが、そうでないなら「まだ」使いづらいもの、という部分はある。

本当に狙うのは「Googleの検索窓」だ

一方で、AIブラウザーが本質的に「なにを奪おうとしているのか」も見えてきた。

それは「検索と表示のエコシステム」だ。

statcounterの調べによる、全世界での2025年9月の検索エンジンシェアでは、Googleが90.4%で圧倒的なシェアを持つ。

AI検索が伸びている、と言われるが、サーチエンジンのマーケットシェアに影響を与えている状況にはなさそうだ。

一方で、AIによる「まとめ」がコンテンツに与える影響を加味し、AI関連サービスのアクセスを拒否しているメディアも増えている。

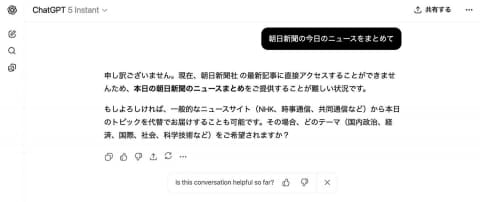

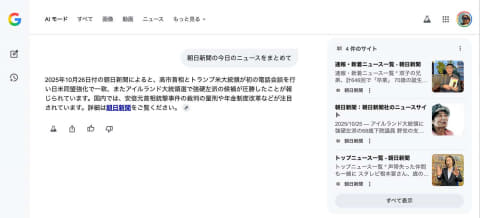

日本の場合、読売新聞・朝日新聞・日本経済新聞が、ChatGPTの「GPTBot」を含む、主要なAI関連クローラーのアクセスを拒否している。

このため、こうしたメディアの記事は「Googleのネット検索」には出てくるが、AIによる検索・まとめには出てこない。

だから、新聞記事をまとめようとしても、Googleの検索結果をまとめるGoogleの「AIモード」だと出てくるが、ChatGPTにまとめさせようとすると出てこないのだ。

主要CDNの1つであるCloudflareはAIクローラーをデフォルトでブロックしており、この影響も出てくるだろう。

このことに気がついている人は意外と少ない。

「あの新聞の情報はいらない」「オールドメディアの情報はいらない」という人もいそうだが、取材に基づく一次情報が減るわけで、これは決して良い傾向ではない。

こうした傾向が出るのは、学習した結果によって生まれた情報にAIサービスが「ただ乗りしている」という批判からだ。その点には、一定の解決が必要なのは間違いない。

一方で、Googleなどの既存型検索とAIまとめの間に差が生まれることを、AIサービスを提供するところは当然気にしている。

だから、各社はAIブラウザーを作るのだ。

AIブラウザーを機能面のメリットで普及させることができれば、検索の窓をGoogleから奪うことができる。

個人が直接アクセスしたページに対して分析することは、AIクローラーが「一括で情報を集める」のとは違う。個人の意思でアクセスし、解析するのだから問題も起きない。

AIブラウザーが増えるのは、Google一強の体制に対抗するためであり、AIサービスとメディアとの間の関係を解決するための施策でもある。

ただ一方で、AIブラウザー的な流れにはChromeも参入する。9月に発表され、実装自体はまだだが、トップシェアのGoogleが乗り出すと、他社はどういう影響を受けるだろうか。

ChromeへのGemini搭載は、米独禁法裁判に置いてChrome売却が「不要」と判断されたことに紐づいている。もはやGoogleは、Chromeで他社に遠慮する必要がない。

だからこそ、各社は急いでAIブラウザーを公開するのだろう。

そして、OpenAIが「中身をかなり作り込んだ」ChatGPT Atlasを公開したのも、ひとえに「最終的にはGoogleとの戦いが待っている」からでもある。

コメント